Por Pablo Retamal N.

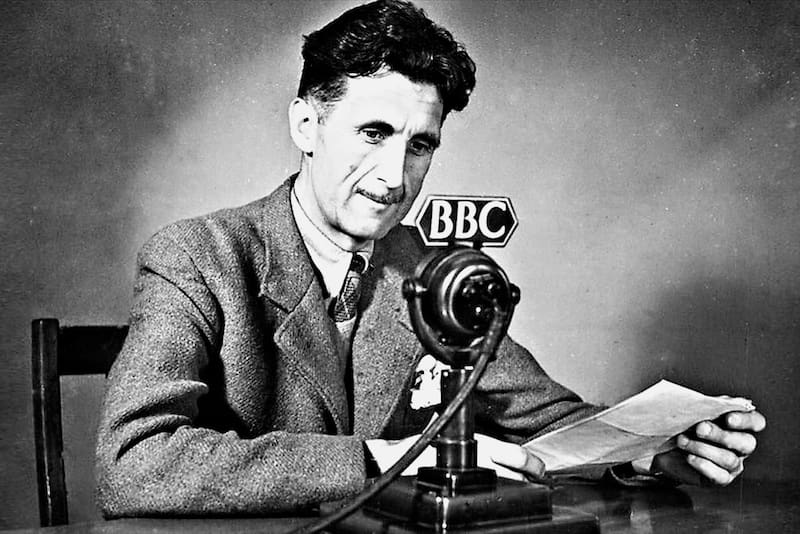

Por Pablo Retamal N.George Orwell, la guerra y el origen de Rebelión en la Granja

Nacido un 25 de junio de 1903, el autor británico fue uno de los nombres importantes de su generación. En Culto rescatamos una historia de su vida, su experiencia en la Guerra Civil Española, que lo marcó a fuego y definió su obra posterior.

Tras abrir los regalos de la Navidad de 1936, en París, George Orwell se quedó conversando con su nuevo amigo, el también escritor Henry Miller. El primero había defendido públicamente al segundo después de las feroces críticas que recibió al publicar Trópico de cáncer (1934). Pero esa noche, las menudencias literarias quedaron a un lado. Básicamente, hablaron de contingencia y por entonces, las noticias llegaban de España.

La guerra civil entre nacionalistas y republicanos estaba comenzando, y la Segunda República Española estaba amenazada. Como otros intelectuales, Orwell había decidido ir a combatir. Miller lo miró sorprendido y pensó que el inglés estaba loco. “¿Por qué?”, le preguntó Miller, “¿qué vas a hacer allí?”, y Orwell le contestó, en su estilo. “Voy a matar fascistas, alguien debe hacerlo”.

Y partió al frente. Llegó pocos días después a Barcelona, donde se integró como voluntario a un grupo llamado Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), de orientación trotskista. Ya tenía un fusil entre sus manos, para lograr su objetivo. Pero la guerra no es un juego. Poco después de la guerra escribió su libro Homenaje a Cataluña, donde narró lo vivido. “Ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible”; señaló.

Pero no fue el único escrito sobre los hechos, puesto que también publicó Recuerdos de la guerra en España. “Es curioso, pero lo que recuerdo más vivamente de la guerra es la semana de supuesta instrucción que recibimos antes de que se nos enviara al frente”. Y también escribió: “Una experiencia esencial en la guerra es la imposibilidad de librarse en ningún momento de los malos olores de origen humano. Hablar de las letrinas es un lugar común de la literatura bélica, y yo no las mencionaría si no fuera porque las de nuestro cuartel contribuyeron a desinflar el globo de mis fantasías sobre la Guerra Civil”.

La experiencia lo marcó. De hecho, su participación en la guerra terminó tras ser herido en una batalla en la ciudad de Huesca, el 20 de mayo de 1937, cuando una herida en la garganta estuvo a punto de matarlo. Años después, el voluntario estadounidense Harry Milton señaló que Orwell era un blanco fácil, debido a su actitud temeraria y a la dificultad de esconderse, debido a su 1,88 de alto: “Escuché el sonido nítido de un disparo a alta velocidad y Orwell inmediatamente cayó de espaldas”. Fue Milton quien detuvo el sangrado y le dio primeros auxilios, hasta que pudieron retirar al escritor a un hospital. En esos momentos, Orwell vio pasar la vida.

Pero también sus convicciones, de izquierda dura, cambiaron. En 1946 escribió: “La guerra de España y otros acontecimientos ocurridos en 1936-1937 cambiaron las cosas, y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo”.

De ese modo, Orwell comenzó a alejarse de las líneas más estalinistas de la izquierda de su tiempo, y a cuestionarse los modelos que consideraba totalitarios. Para el ensayista estadounidense Simon Leys “La apuesta política por el socialismo democrático significaba para Orwell ‘trabajar en la construcción de una sociedad en la que la “decencia común” sea de nuevo posible’. ¿Cómo no iba a tener entonces actualidad Orwell, si hoy el oportunismo, el cinismo y el miedo son las tonalidades afectivas que produce en masa en nuestra (pos)modernidad? Jean-Claude Michéa es una de las referencias principales de esa corriente que encuentra en la filosofía política de Orwell toda una ‘caja de herramientas para desmontar el imaginario capitalista’ tal y como funciona hoy en día”, anotó en su libro George Orwell o el horror a la política (2015).

Para Leys, lo que vivió Orwell marcó su modo de escritura y comenzó a enfocarse en aquello que consideraba estereotipado, encasillado en un modelo. “Esa experiencia (en la Guerra Civil) grabó a fuego en su cuerpo una decisión: luchar a muerte contra los clichés que se nos imponen como obvios, las etiquetas que deshumanizan la realidad (suprimiendo matices, sombras, contradicciones) y los automatismos que ‘nos reducen al estado de gramófonos’. Así concibió su teoría y su práctica de la escritura: contra el secuestro de lo real a manos de los estereotipos, la invención de la verdad y la complicación de la realidad a través de la literatura. Porque como dicen los anónimos autores de cierto llamamiento, ‘las ficciones son cosas serias. Necesitamos ficciones para creer en la realidad de lo que vivimos’”.

Así, Orwell publicó en 1945 una de sus novelas inmortales, Rebelión en la granja. Una crítica alegórica al estalinismo y los modelos totalitarios. Curiosamente, le costó mucho encontrar una editorial que publicara la novela, seguro nadie quería tener problemas geopolíticos. Mal que mal, la URSS estaba en la misma mesa de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, junto a Reino Unido y Estados Unidos. Orwell anotó al respecto en un ensayo posterior llamado Libertad de prensa: “Me refiero a la reacción que he observado en un importante funcionario del Ministerio de Información con respecto a Rebelión en la granja. Tengo que confesar que su opinión me ha dado mucho que pensar... Ahora me doy cuenta de cuán peligroso puede ser el publicarlo en estos momentos porque, si la fábula estuviera dedicada a todos los dictadores y a todas las dictaduras en general, su publicación no estaría mal vista, pero la trama sigue tan fielmente el curso histórico de la Rusia de los soviets y de sus dos dictadores que sólo puede aplicarse a aquel país, con exclusión de cualquier otro régimen dictatorial. Y otra cosa: sería menos ofensiva si la casta dominante que aparece en la fábula no fuera la de los cerdos.’ Creo que la elección de estos animales puede ser ofensiva y de modo especial para quienes sean un poco susceptibles, como es el caso de los rusos”.

Sigue leyendo en Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.