El día en que Chile le declaró la guerra a Japón y entró en la Segunda Guerra Mundial

Hace 80 años, el 13 de abril de 1945, el Presidente Juan Antonio Ríos declaró la guerra al Imperio del sol naciente. Historiadores aseguran a Culto que tanto las presiones de EE.UU. como el interés de Chile por pertenecer a la naciente ONU fueron motivos cruciales para aquello. Los principales afectados por la medida fueron los japoneses residentes en nuestro país. Además, por esos mismos días, una noticia terrible causó impactó. Esta es la historia.

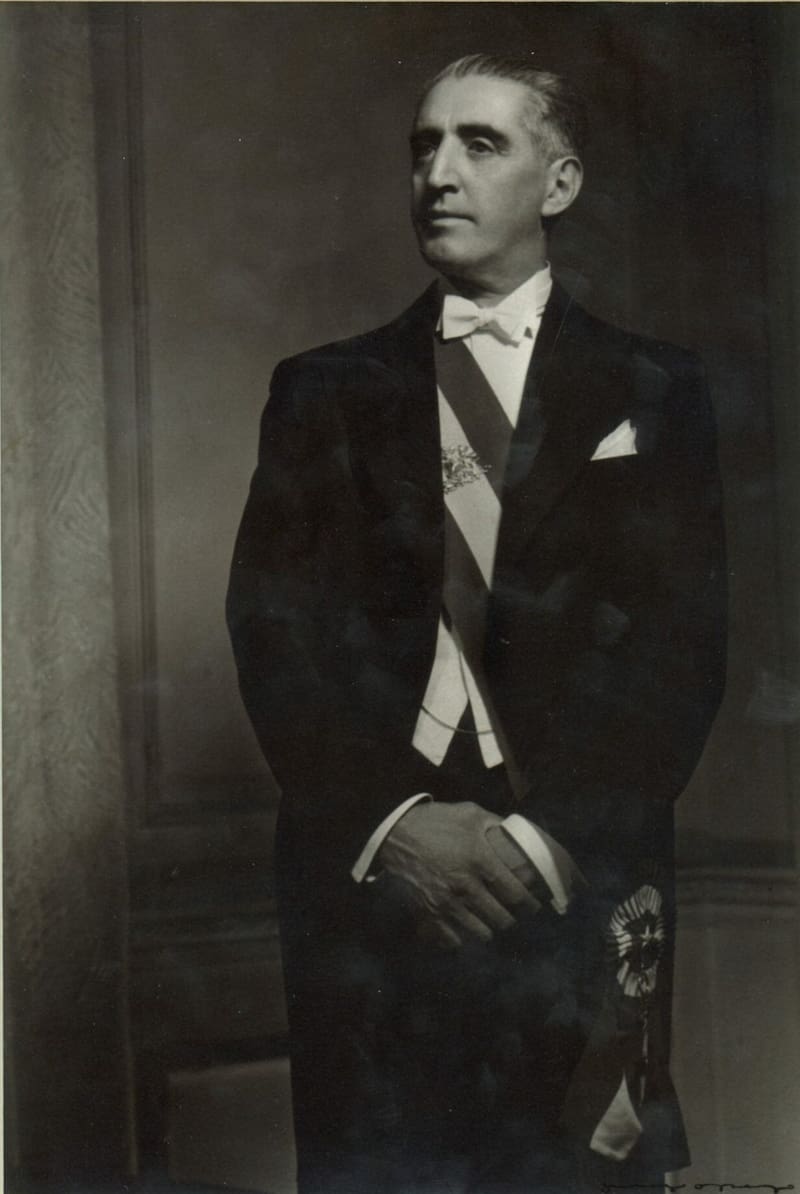

Aquella tarde del cálido verano de 1945, en los jardines de la residencia de Cerro Castillo, el Presidente Juan Antonio Ríos estaba inquieto. Acompañado por su canciller, Joaquín Fernández (con quien compartió en el gabinete de los “100 días” de Carlos Dávila años atrás), recibió al embajador de Estados Unidos en Chile, Mr. Claude Bowers.

Entre la suave brisa marina y el sol del verano de Viña del Mar, el mandatario accedió a conversar sobre un asunto que era noticia en el mundo entero. Bowers había estado presionando durante semanas al gobierno para conseguir que el país declarase la guerra a las potencias del Eje. La Segunda Guerra Mundial entraba en su fase de definición; los aliados, liderados por EE.UU., se proyectaban como vencedores y comenzaban a trazar el nuevo orden mundial.

Pero hasta entonces, Ríos albergaba algunas dudas. Tiempo atrás, había consentido en romper relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, las llamadas potencias del Eje (se hizo el 20 de enero de 1943) y en su fuero interno, pensaba que con eso le bastaba. Pero esto era distinto, era posicionar al país en el tablero del poder.

Según el historiador Mauricio Paredes, la presión de los estadounidenses fue intensa. Y como detalla en su investigación sobre el tema, La olvidada guerra contra Japón: secretos diplomáticos y víctimas invisibles durante la Segunda Guerra Mundial en Chile, aquella tarde en Viña del Mar, fue clave para dar con la fórmula que permitió sumar al país en el conflicto.

Lo que más complicaba a Ríos, era que una declaración de guerra contra el Eje, involucraba a Alemania, país con el que no estaba dispuesto a enemistarse. Según detalla Paredes, el embajador Bowers rememoró años más tarde aquella reunión y la manera en que lograron convencer al dubitativo presidente chileno. “Wright y yo pasamos una hora con él y con Fernández. Ambos aprecian profundamente el que hayamos venido primero a Chile; ambos dejaron muy en claro que ven la ventaja y buscarán una solución. Cuando se sugirió que sería suficiente que Chile declarara que se encuentra, legalmente hablando, en un estado de beligerancia contra Japón, ambos repentinamente se animaron, intercambiaron miradas que indicaron alivio, y Ríos pensó que se podría hacer sin abrirse a un posible ataque, porque antes de la ruptura había dicho en público que la ruptura equivale a una declaración de guerra…”.

Y así ocurrió. “La expresión que Bowers usa al referirse a que Ríos y su Canciller ‘se animaron’, en inglés es perk up, que usualmente se utiliza para describir los efectos que tiene una buena taza de café para alguien adormilado. Cuando Ríos entiende que no necesita tocar a Alemania, evidentemente recupera la alegría y expresa alivio”, explica Paredes a Culto.

Días después, ya en febrero de ese año, Ríos instruyó al embajador chileno en Washington, Marcial Mora, suscribir la Declaración de las Naciones Unidas del 1 de enero de 1942. En virtud de ese acuerdo, el país establecía el estado de beligerancia con Japón, ya que era un requisito que imponía la misma. “Cada Gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto militares como económicos contra aquellos miembros del ‘Pacto Tripartito’ y sus adherentes con quienes se halle en guerra”, detallaba en su punto uno.

Pero faltaba un detalle. En un comunicado compartido a la prensa el 14 de febrero de ese año, la Cancillería explicaba por qué la beligerancia se acotaba solo al país del sol naciente y no involucraba a Alemania e Italia. “Al producirse el 20 de enero de 1943 la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y los países del Eje, el Gobierno del Japón hizo manifestación de que estimaba dicha ruptura como un estado de beligerancia y como declaración de guerra”.

En Santiago, fue el canciller subrogante, Alfonso Quintana, quien pasadas las 18.00 horas confirmó la noticia de la declaración del estado de beligerancia y anunció el pronto envío al Congreso del proyecto de ley que solicitaba la autorización para declarar la guerra. Reunido con los periodistas en un salón del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo leer el comunicado oficial y luego respondió algunas consultas.

Entonces uno de los ágiles de la prensa levantó la mano y le preguntó qué pasaría con los residentes japoneses en el país. “Manifestó que por el momento, la situación de estos súbditos no variaría”, registró El Mercurio. Aunque no demoraría mucho en variar.

La neutralidad chilena en crisis

En Chile, la guerra era un tema lejano, pero Juan Antonio Ríos lo abordaba con su tradicional cautela. Miembro del Partido Radical, era un político con trayectoria. Fue diputado y senador por su natal provincia de Arauco, en el Biobío, ministro del Interior y de Justicia durante los llamados “100 días de Carlos Dávila”, el gobierno que sucedió a los 12 días de la República Socialista de Chile. Además, fue precandidato presidencial en 1938, pero fue derrotado por Pedro Aguirre Cerda.

Como ministro del Interior, Ríos siempre declaró en un tono más bien conciliador. Al asumir el cargo recibió a los medios. “Como Ministro de lo Interior y en el orden político, no podré apartarme de aquel principio que proclamó la Convención de mi Partido de 1888: ‘La libertad individual en todas sus manifestaciones, sin más límite que el orden público y el derecho ajeno’”. Y recalcó su voluntad de diálogo: “Este ministerio está ampliamente abierto al público”. Por ello, ya como Presidente, no hizo sino responder a su historial de manejo político.

Tras recibir la presidencia en abril de 1942, Ríos decidió mantener la política de neutralidad del país en la guerra, que ya había establecido el gobierno Aguirre Cerda. “El país tenía la experiencia de la Primera Guerra Mundial cuando logra mantenerse neutral pese a las exigencias y presiones de Washington, había resultado beneficioso a sus intereses. Por otra parte, al igual que lo que había ocurrido en 1914, la opinión pública, el estamento político y las Fuerzas Armadas estaban divididas en sus preferencias y cercanías”, apunta Miguel Navarro Meza, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

Pero vendría una dura prueba. El nuevo presidente llegó a La Moneda cuando solo habían pasado unos meses del ingreso de Estados Unidos al conflicto, en diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor. A partir de allí, la neutralidad de Chile se vio en permanente tensión.

Así, el gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt articuló toda su batería de recursos sobre América del sur. “Se supeditaron préstamos de dinero al país, supeditando también ventas de armas -apunta Mauricio Paredes-. También la presión se vio en acciones concretas en contra de agentes espías del Eje presentes en el país (varios alemanes y un puñado de japoneses) por parte del FBI y de la Policía de Investigaciones de Chile”.

En efecto, al gigante del norte le preocupaba la acción de grupos de interés del Eje en el país. “Durante la guerra, Japón logró crear un bloque de apoyo en Chile, con fuerza hasta enero de 1943, y con mayor debilidad después. También existió un grupo de personas críticas al liderazgo estadounidense en América Latina”, apunta Pedro Iacobelli, doctor en Historia y Director del Instituto de Historia de la U de los Andes.

Incluso, el gobierno de Roosevelt movió sus piezas en el tablero aprovechando las viejas rencillas regionales. “Por ejemplo, Estados Unidos generó enormes acercamientos hacia Perú, entregando préstamos, armas y validando un incipiente liderazgo regional del país vecino”, apunta Mauricio Paredes.

También la política interna se agitó en torno al conflicto, más por su componente de lucha contra el fascismo que le imprimieron algunos grupos. “Se enfrentaban los partidos de gobierno, de Izquierda, inclinados a la ruptura con el Eje (aunque no de entrar decididamente a la contienda) y los de oposición, de Derecha, firmes en mantener la neutralidad”, apunta Miguel Navarro.

“Las presiones para llevar a declarar la guerra involucró a grupos chilenos que veían fundamental apoyar a EEUU -detalla Iacobelli-. También presiones norteamericanas contra el gobierno de Ríos, a través de su secretario para el hemisferio. Finalmente la promesa de mayores inversiones en Chile, si declaraba la guerra al Eje”.

La fulminante ofensiva japonesa contra Pearl Harbor no había sido pasada por alto en La Moneda. “Durante el resto de 1942, la Administración Ríos se aferró a la neutralidad, en parte por un temor, real o presuntivo de un posible ataque japonés a las costas chilenas, muy desguarnecidas”, detalla Navarro.

El temor en palacio era porque había certeza de que las fuerzas armadas chilenas no estaban preparadas para entrar en una guerra. El impacto de La Gran Depresión recortó dramáticamente los gastos de defensa nacional. “Las condiciones en que se encontraba la Armada de Chile al inicio de la Segunda Guerra Mundial eran de extrema debilidad, lo cual se arrastraba desde inicios de los años treinta. Así lo acreditan los distintos documentos secretos de la misma institución naval”, detalla el doctor en Historia, Cristián Pfeifer, autor del libro La Segunda Guerra Mundial en las costas de Chile.

Pfeifer cita documentación naval para explicar la apremiante situación de la Armada, la primera que tendría que abordar un ataque desde el Pacífico. “Immanuel Holger, Subsecretario de Marina de la época, hizo una exposición muy detallada al presidente Arturo Alessandri Palma en el año 1937, en la que detallaba la falta de armamento, las naves en mal estado y la falta de cañones antiaéreos, entre otras carencias. La situación se hacía más difícil para nuestra marina, ya que Argentina, que era potencia regional en aquella época, había modernizado su Marina y estaba en litigio con Chile por las islas del canal de Beagle”.

Un dato no muy conocido a nivel general, es que igualmente hubo aprestos para resguardar las costas chilenas. “Entre 1942 y 1943, la Armada se movilizó y se hicieron planes junto a la Armada Norteamericana para un eventual ataque japonés, pero este nunca se produjo, por la sencilla razón que Chile nunca estuvo en los planes bélicos del gobierno japonés. El territorio chileno estaba demasiado alejado de los campos de batalla del Pacífico para atreverse a realizar cualquier acto hostil en su contra”, agrega Pfeifer.

Pese a las aprensiones, desde la misma Casa Blanca, pronto descartaron cualquier peligro para la seguridad chilena. “El propio presidente Franklin Roosevelt le señaló al embajador chileno apostado en Washington, Rodolfo Michels, en agosto de 1942, que Chile no correría ningún peligro de una eventual incursión japonesa”, agrega el mismo historiador.

Hacia los primeros días de 1943, las victorias de EE.UU. en Guadalcanal y en Nueva Guinea hicieron retroceder a las fuerzas japonesas. Fue el momento en que el presidente Ríos dio el paso. Tras consulta al Senado, el 20 de enero de ese año, a las 9 y media de la mañana, según consta la prensa de la época, firmó en La Moneda el decreto que establecía la ruptura de relaciones diplomáticas con el Eje. El texto le fue entregado por el subsecretario de RREE, Enrique Gajardo.

Horas después, a las 7 de la tarde, y acompañado por el gabinete, el Presidente -vestido de impecable traje blanco- se dirigió al país desde su oficina en La Moneda, para informar la decisión. En Washington, el secretario de Estado, Mr. Cordell Bull, manifestó su agrado. “Saludo esta acción como una contribución de importancia a la seguridad del continente”.

Con la ruptura de relaciones vinieron las primeras medidas. “Patrullajes aéreos sobre las rutas de navegación cercanas a la costa, mantener activas las baterías de costa y antiaéreas que protegían los puertos desde lo que se embarcaban materias primas estratégicas, principalmente cobre y salitre, y patrullajes navales que se efectuaban en conjunto con la Eastern Pacific Task Force la Armada de Estados Unidos”, apunta Miguel Navarro Meza.

Entre los ciudadanos residentes de los países del Eje, los japoneses fueron los que se llevaron la peor parte. Ya desde 1942 eran señalados en la opinión pública como una suerte de enemigo público. “Cuando cesan las relaciones diplomáticas, Chile se sumó a los países latinoamericanos (menos Argentina) en congelar cuentas bancarias japonesas, confiscar algunos bienes”, detalla Pedro Iacobelli.

Chile entra en la guerra

Para inicios de abril de 1945, la Segunda Guerra Mundial ya estaba definida. “Hanover tomada por asalto; Americanos a 165 kms de Berlín”, titulaba La Nación en la portada de su edición del 11 de abril. Los aliados ya ocupaban Italia, habían liberado Roma y avanzaban prestos hacia el norte. Benito Mussolini veía con impotencia cómo se derrumbaba su efímera República de Saló (un estado títere de Alemania) y solo pensaba en huir a Suiza.

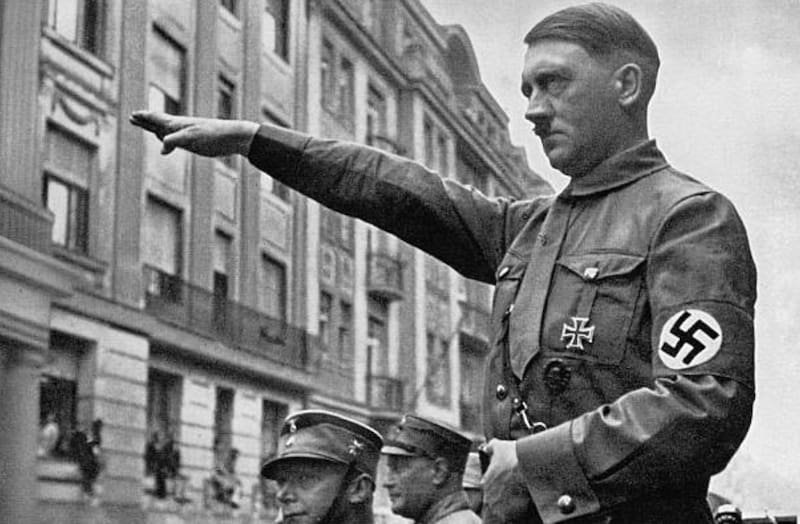

Por su lado, Adolf Hitler observaba cómo el cerco de los aliados sobre el Tercer Reich solo se estrechaba más y más. El 16 de abril comenzó la decisiva ofensiva soviética sobre Berlín, hecho que terminó por derrumbarlo todo para el Führer. Ambos dictadores no llegarían vivos a mayo: Mussolini fue capturado y fusilado por partisanos antifascistas, el 28 de abril, y su cadáver colgado de los pies en una gasolinera de Milán; mientras que Hitler se suicidó en su bunker solo dos días después.

Tras esa tarde en Cerro Castillo, Ríos ya estaba decidido a firmar la declaración de guerra, era una de las atribuciones especiales del Presidente de la República según lo estipulaba la vigente Constitución de 1925. En realidad, para entonces era una decisión que ya no podía evitar. Había un objetivo en mente y para ello, declarar la guerra era impajaritable, así lo explica Miguel Navarro Meza: “El gobierno del Presidente Ríos declaró la guerra a Japón fundamentalmente por el interés que Chile ingresase al nuevo sistema internacional representado por las Naciones Unidas. Era prioritario para su administración que fuese miembro fundador del nuevo organismo pero esto implicaba haber declarado la guerra al Imperio del Japón”.

“Ya desde 1942, en las etapas más iniciales de lo que después serían las “Naciones Unidas” se acordó que para integrarse sería necesario estar en guerra con las potencias del Eje. Hacia mediados de 1945, rendida Italia en 1943 y Alemania en mayo, y ante la inminencia de la sesión constitutiva del nuevo organismo, no quedó a Chile otra alternativa que declarar la guerra”.

De todos modos, Ríos intentó zafar del requisito de declarar la guerra e hizo un último y desesperado intento. El 14 de febrero de 1945 mandó una comunicación a Estados Unidos en la que argumentó que con la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania efectuada en enero de 1943, debía considerarse cumplido el requisito. Sin embargo, la respuesta fue tajante: de eso nada, para ser parte de la ONU Estados Unidos solo aceptaría la declaración de guerra.

Resignado, y tal como mandaba la Constitución, Ríos mandó un proyecto de Ley al Congreso solicitando la autorización correspondiente para declarar la guerra. Fue la Ley Nº 8109 del 11 de abril de 1945 y fue aprobada casi por unanimidad. “La alta votación favorable daba cuenta de la importancia que se asignaba a ingresar a las Naciones Unidas”, dice Miguel Navarro. El 12 de abril de 1945, Ríos y todo el gabinete firmaron el decreto. Al día siguiente se publicó en el Diario Oficial. Chile estaba en guerra.

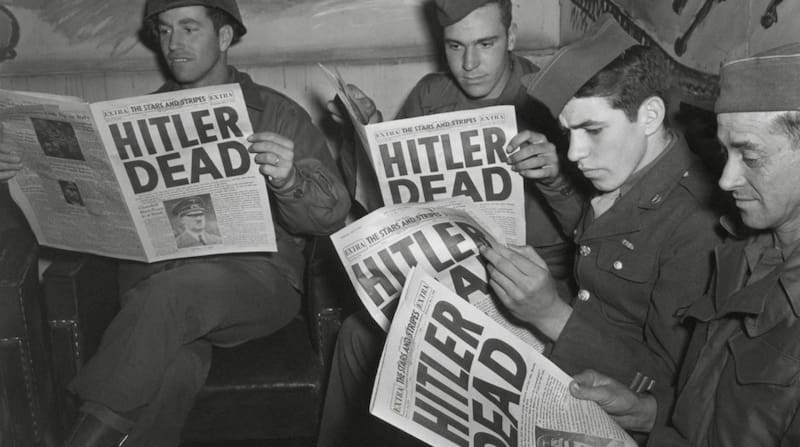

Los periódicos del 13 de abril daban cuenta de la noticia. La Nación lo hizo en un breve artículo donde daba cuenta de esa y otras informaciones relacionadas con el consejo de gabinete. Además, publicó el sucinto decreto de solo 3 artículos. El primero de ellos era el más importante: “El Presidente de la República, en nombre del Gobierno de Chile, reconoce y declara el Estado de guerra con el Gobierno Imperial del Japón”. Lo mismo hicieron El Diario Ilustrado y El Mercurio, que además informaban sobre la delegación chilena que iría a la Conferencia de San Francisco, donde se redactó la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la ONU. Incluso el Diario El Siglo dio cuenta del hecho en sus páginas interiores. Pese a su relevancia, nadie puso la noticia destacada en las portadas. ¿Por qué?

“Este ilustre estadista perdurará en la historia”

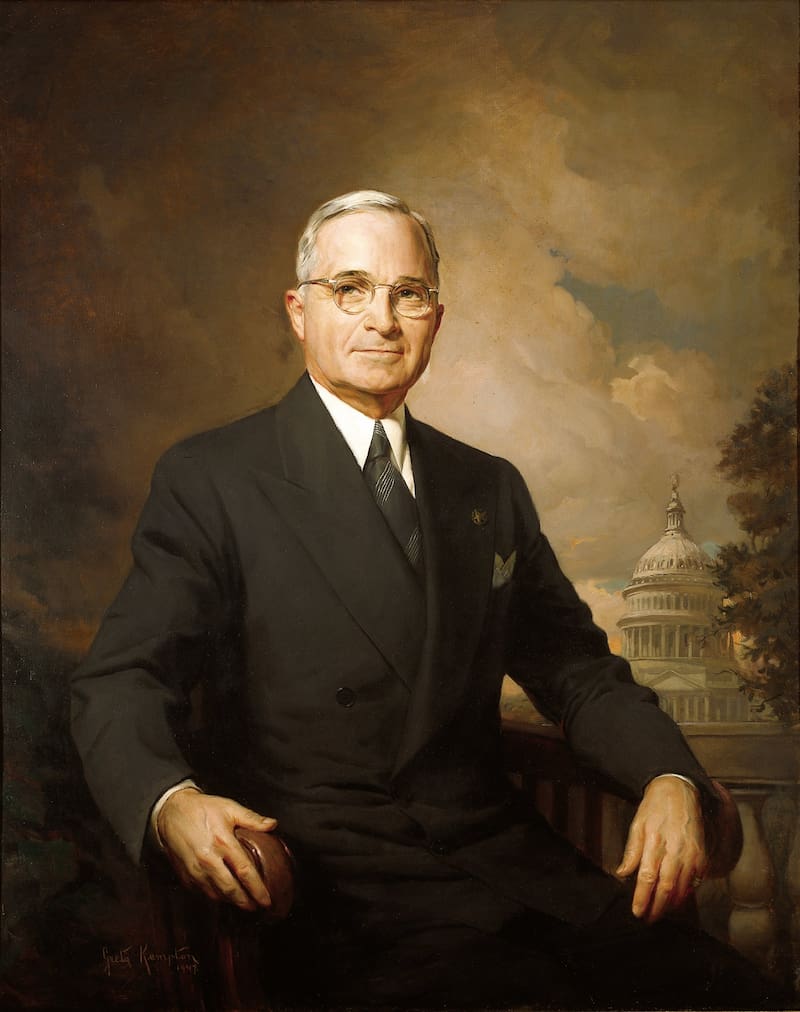

Las portadas de ese día se volcaron en una noticia terrible que llegaba desde Estados Unidos, y resultó más devastadora que la declaración de guerra. El Presidente Franklin Delano Roosevelt murió sorpresivamente a los 63 años.

Fue a las 15.35 horas del 12 de abril producto de un derrame cerebral mientras se encontraba en la residencia de descanso de Warm Springs, Georgia, la llamada “pequeña Casa Blanca”. Pronto, el vicepresidente Harry Truman juró como nuevo Presidente con la misión de terminar el período. Como se vio en la película Oppenheimer (2023) a él le correspondió finalizar el Proyecto Manhattan, que terminó con las bombas atómicas sobre Japón.

La noticia se llevó los principales espacios informativos. “Roosevelt ha muerto”, tituló La Nación. “Su deceso es una tragedia para América y la humanidad”. El Diario Ilustrado colocó: “Al perder la vida ya había triunfado”. El Mercurio señaló: “América ha perdido una de las figuras más prominentes de su historia”.

En Chile, la noticia causó alto impacto, como unos años después lo tendría el asesinato de John F. Kennedy. El Presidente Ríos fue notificado por llamada telefónica del Canciller cerca de las 20 horas, en su residencia particular en Villa Paidahue -en la actual comuna de La Reina-. Presto, envió un proyecto de Ley al Congreso para decretar tres días de duelo oficial y proponía que se erigiera un monumento en su memoria.

Al día siguiente, se realizó una sesión especial en el Congreso partiendo por el Senado. Hubo discursos en honor a Rossevelt de senadores de todo el espectro político: desde el comunista Carlos Contreras Labarca, el socialista Marmaduke Grove, al conservador Miguel Cruchaga Tocornal y a continuación se aprobó el proyecto de duelo oficial por unanimidad. Luego, fue el turno de la Cámara de Diputados donde se repitió el mismo escenario. Además, se leyó el mensaje oficial del Presidente Ríos donde homenajeó a Roosevelt: “La nación entera siente como propio el dolor por la pérdida de esta inestimable figura de nuestro tiempo que entra en el Panteón de la Historia con los caracteres de los Héroes de la Humanidad”. Ese mismo día, La Nación informaba que las fuerzas aliadas estaban a solo 85 kms de Berlin.

Además, el Canciller Joaquín Fernández acudió a la Embajada de EEUU para dar las condolencias oficiales de gobierno de Chile a Mr. Bowers. Y eso no fue todo. Se dio la instrucción de que en todos los edificios públicos se izara la bandera a media asta en señal de duelo. Los organismos de la sociedad civil -como la Asociación Médica de Chile, los Boy Scouts, o incluso algunos colegios- publicaron su pésame en los diarios, e incluso, en el Museo de Bellas Artes se postergó por 30 días la inauguración de una exposición de grabados norteamericanos programada justamente para esas fechas.

Más aún. A las 11.30 del domingo 15 de abril se llevó a cabo un acto solemne en la Catedral de Santiago presidido por el arzobispo José María Caro, en memoria de Roosevelt. Contó con la presencia del Canciller Fernández, los presidentes del Senado y la Cámara y del embajador Bowers. En la ocasión, se usaron los cortinajes púrpura, símbolo de luto y misa de difuntos en la Iglesia Católica.

Roosevelt también recibió un particular e impensado homenaje desde nuestro país. Nada menos que desde la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Fue el mismo día del deceso, y se reunió de manera extraordinaria bajo la presidencia del senador Elías Lafertte, uno de los miembros fundadores e históricos de la colectividad. Junto con el senador Contreras y el resto de la Comisión determinaron enviar una nota formal al gobierno de Truman. “Expresa a su gobierno y pueblo norteamericano, profundo pesar por la muerte Presidente Roosevelt. Figura de este ilustre estadista perdurará en la historia”.

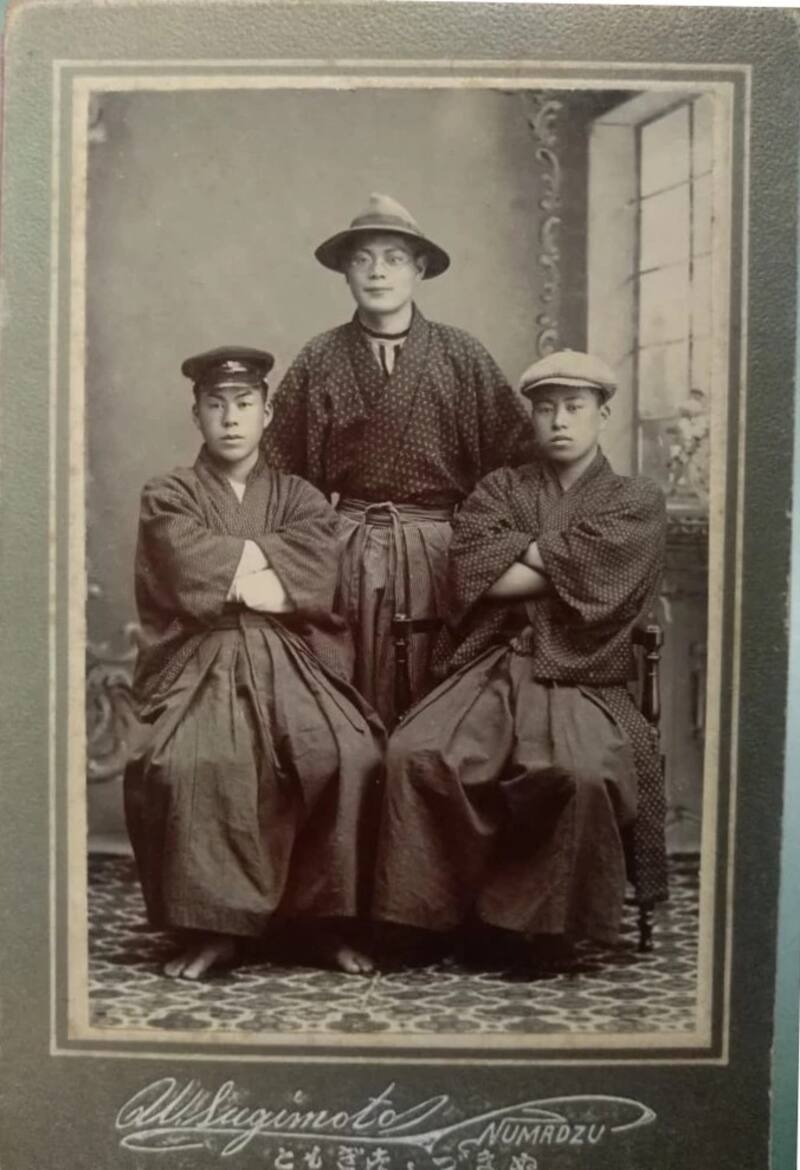

Pero mientras se sucedían los homenajes a Roosevelt y la noticia se iba diluyendo, Chile tomó sus medidas concretas en pos de la guerra. Si bien no se mandó tropas ni armamento al escenario de guerra en el Pacífico, el gobierno actuó contra los escasos ciudadanos japoneses residentes en nuestro país. El censo de 1940 detalla un total de 948 (691 hombres y 257 mujeres) en el país.

“La Legación Diplomática fue cerrada, todo el personal debió abandonar el país hacía Argentina (país que aún mantenía relaciones diplomáticas con el Eje), pero las más graves medidas fueron las relegaciones forzosas a lugares rurales de casi el 93% de los hombres japoneses residentes en Chile, por un año o dos en varios casos”, detalla Mauricio Paredes.

“Junto a la desintegración de las familias japonesas (la mayoría biculturales y, además, con hijos en territorio chileno) por parte de esta medida policial, hubo otra que tuvo un efecto devastador y profundo en sus vidas: sus bienes económicos fueron confiscados por el gobierno chileno y sus actividades fueron obviamente limitadas o prohibidas por ley”.

Miguel Navarro Meza agrega: “A varios se les relegó a lugares remotos, con obligación de presentarse a la autoridad y otras medidas similares. Todo este proceso se efectuó en forma apresurada y desprolija y en definitiva resultó inútil, ya que según es bien sabido, el Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945”.

Amén de estas medidas, ¿Chile estuvo realmente bajo peligro de algún ataque japonés? Responde Cristián Pfeifer: “Para abril de 1945, era muy improbable que un barco o submarino japonés incursionara en aguas nacionales, debido a que los norteamericanos los estaban expulsando de la mayoría de los territorios que habían conquistado con antelación a la guerra”.

¿Qué consecuencias le deparó a Chile la declaración de guerra a Japón en el plano internacional? Mauricio Paredes señala: “Lamentablemente, me parece que las consecuencias en el plano internacional fueron principalmente positivas ya que Chile pudo relacionarse directamente con la alianza de poder que se formó a través de la naciente Organización de Naciones Unidas. Por otra parte, el declarar la guerra sólo a Japón otorgó a Chile un beneficio enorme al mantener paz con Alemania, país por el cual existía una manifiesta admiración y cariño. De alguna forma podría decirse que al momento de descargar ‘la furia’ de una guerra (aunque fuera sólo diplomática, en el papel), Japón fue el enemigo perfecto que ayudó a mantener el respeto por Alemania”.

Por su lado, Pedro Iacobelli indica: “En el plano militar, ninguna. Chile ya dependía de EEUU para su defensa en el Pacífico, y Japón estaba en franca retirada desde el año 1943. En el plano diplomático, Chile pudo participar de las Naciones Unidas, organismo que agrupaba a las naciones vencedoras. En este nuevo foro, Chile pudo continuar la defensa de sus intereses frente al ímpetu peruano o boliviano que buscaba una revisión de acuerdos limítrofes”.

Miguel Navarro Meza agrega: “En una perspectiva más general, la declaración de guerra aunque tardía y forzada por las circunstancias, terminó de alinear a Chile con el bando de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, proceso que había comenzado en 1943, con la ruptura de relaciones diplomáticas con el Eje. Este alineamiento fue especialmente fuerte con Estados Unidos que sería el actor principal en el orden mundial que surgía. Esto tuvo efectos políticos, financieros y económicos y militares para Chile. En cierto modo, para Washington Chile se transformó en una suerte de símbolo de un país ordenado y democrático al que había que ayudar. La declaración de guerra además, restauró la confianza en Chile de buena parte de la comunidad internacional que no comprendía como Santiago se resistía a dar ese paso cuando ya aparecía clara la victoria de los Aliados”.

En Europa, la guerra terminó el 8 de mayo, solo Japón permaneció luchando unos meses más, pero tras las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, el Imperio del Sol naciente firmó su rendición ante los EE.UU. Pero el estado de guerra con Chile permaneció vigente hasta el 8 de septiembre de 1951, día en que se firmó el Tratado de Paz en San Francisco. Su promulgación en el país fue el 29 de abril de 1954, con la firma del Presidente Carlos Ibáñez. Chile había “ganado” la guerra sin disparar un tiro.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

4.

5.

6.