Por Pablo Retamal N.

Por Pablo Retamal N.El último habano de Emile Dubois: el fusilamiento de un asesino en serie en Valparaíso

El 26 de marzo de 1907, fue fusilado en Valparaíso el criminal francés Émile Dubois, acusado de una serie de asesinatos y un intento de homicidio que no prosperó, y que a la postre le significó la sentencia de muerte. Acá revivimos una historia clásica de las páginas del hampa chileno.

“Ejecutadme y apuntad bien al corazón”.

Sentado en el banquillo y mirando de frente la cara de sus asesinos, esas fueron las últimas palabras de Émile Dubois, según consigna la revista Sucesos, año V, n.º 238 (28 de marzo de 1907). En la cárcel de Valparaíso se cumplía a firme la sentencia que caía sobre el reo. Esto, tras un juicio en el que se le acusó de una serie de asesinatos en el puerto.

En rigor, se llamaba Louis-Amédée Brihier Lacroix, y huyó de su natal Francia tras asesinar al mayordomo de la mina donde trabajaba, eso lo hizo huir a Bélgica, y luego pasó a Sudamérica con su nuevo nombre de Émile Dubois, como cualquier aventurero europeo que a inicios del siglo XX venían a probar suerte en las jóvenes repúblicas Latinoamericanas. De Europa pasó a Boyacá, Colombia, donde sedujo a una muchacha de 15 años que lo siguió, Úrsula Morales, con quien tuvo un hijo. Luego, pasó por Bolivia y después a Chile, todo mientras desempeñaba los más diferentes oficios para subsistir.

En Chile intentó llevar una vida en apariencia de buen vivir, como era carismático y de refinados modales, no le costó pasar por francés de clase alta, con vestimenta y todo. Sin embargo, las crónicas de la época indican que todo fue una fachada. Ya estando en Santiago cometió su primer crimen en el país, en 1905. Mató a Ernesto Lafontaine, un comerciante francés que fue el primer alcalde de Providencia, a quien ultimó a golpes. Si bien, fue capturado, logró zafar justamente gracias a su apariencia de europeo de clase alta.

Luego, ya residiendo en Valparaíso, le dio muerte a sus siguientes víctimas: Gustavo Titius, empresario alemán; Isidoro Challe, comerciante francés; y Reinaldo Tillmanns, comerciante alemán. Todos a puñaladas, y en el caso del último, el móvil fue porque Tillmanns se negó a prestarle dinero. Dubois se vengó con la fría hoja de un cuchillo.

“¡Atajen al de la levita!”

Pero todo asesino comete un error. Fue cuando intentó asesinar al dentista inglés Charles Davies el 2 de junio de 1906, pocos días antes del terremoto que echó abajo al puerto principal. Ya habiendo reducido las especies que robó a sus víctimas anteriores, y quedándose sin dinero, Dubois decidió atacar al dentista con un laque. Lo había elegido como víctima por ser un hombre mayor, de 70 años, y pensaba que apenas se defendería y podría robarle algo de dinero. Así al menos lo asegura Abraham Hirmas en su libro Emilio Dubois: un genio del crimen.

Así, Dubois se apersonó en la casa del dentista, a quien conocía. Ahí procedió a atacarlo, pero todo le salió mal. “Davies recibe al fin un lacazo en la cabeza de rebote de la puerta y su enorme cuerpo cae de bruces. Dubois, al verlo en el suelo, cree haberlo muerto. Con rapidez se guarda el laque, se arregla el pelo, recoge el sombrero alón y estira su cortesana levita para borrar toda traza de lucha. Enseguida sale apresuradamente a la calle, sin imaginar que el dentista ha recuperado sus sentidos en esos segundos y se arrastra hasta la puerta para lanzar un angustioso aullido : ‘¡Guardián!’”.

La multitud porteña escuchó los gritos del dentista y Dubois comenzó a verse perdido, aunque decidió recurrir a una treta. Mientras los guardianes gritaban “¡atájenlo!”, Dubois decidió hacer lo mismo. “¡Atájenlo!”, gritó apuntando hacia adelante, como tratando de desviar la atención. Pero uno de sus persecutores -indica Hirmas- se dio cuenta del truco y gritó el detalle clave: “¡Atajen al de la levita!”. Jaque mate.

En la Plazuela Bellavista, la multitud lo atrapó y lo entregó a la policía. “El guardián se lo lleva a la casa del dentista para que lo reconozca. Tras la pareja, un río de curiosos y capturadores vociferan y le insultan -relata Hirmas-. Davies se levanta de su silla apenas lo ve: ‘¡Es el mismo!’”. Ahí Dubois cayó.

En el juicio, a Dubois se le culpó por el ataque a Davies y además por los otros crímenes. Pero Dubois negó toda responsabilidad en las acusaciones y se mostró altanero. “Es toda una fatalidad, una sucesión de simples coincidencias. ¿ Con qué derecho se me trata como a un bergante? ¡ Quítenme estos fierros! ¡ No hablaré una palabra más y al diablo todo!”, le respondió al juez. No solo eso, además rehusó tener abogados y asumió su defensa él mismo. No le sirvió de nada porque fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte.

Acaso como una forma de redimirse, decidió realizar un gesto y casarse con Úrsula Morales, quien fue a verlo a la cárcel con el hijo de ambos en brazos. Se casaron el 25 de marzo de 1907 y Dubois reconoció al niño como Luis Dubois Morales, quien había nacido en Iquique en 1903. “Se casan por el civil. La ceremonia no se realiza en la oficina del alcaide, como lo esperaba Dubois, sino en el interior de su celda -cuenta Hirmas-. Así queda legitimado su hijo, testigo mudo de la boda. También ha llegado el instante de la despedida. El reo abraza estrechamente a la recién desposada y la besa innumerables veces. Transcurren minutos cargados y tensos. Nadie se atreve a separarlos. Enseguida, Dubois toma la cabeza de su hijo y lo besa largamente, con profunda ternura. Quiere tomarlo otra vez en sus brazos, pero se contiene y se vuelve”.

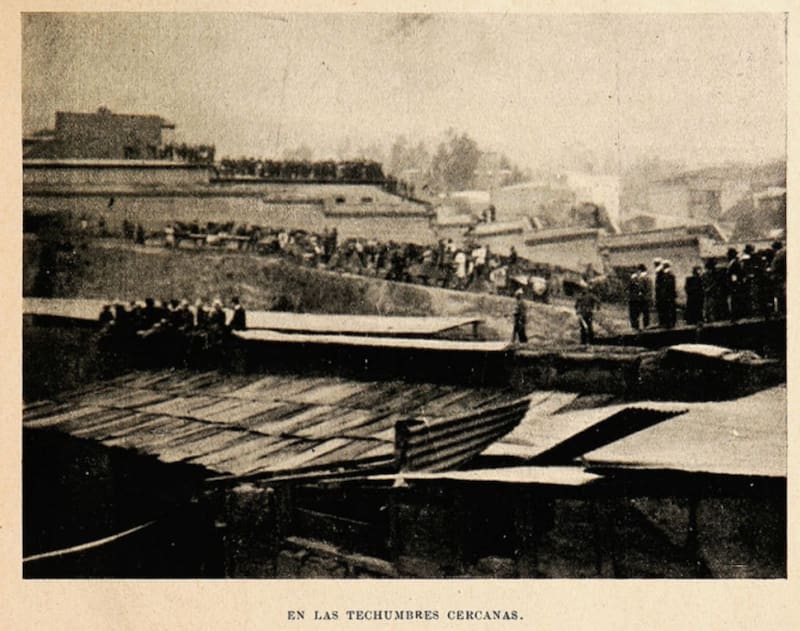

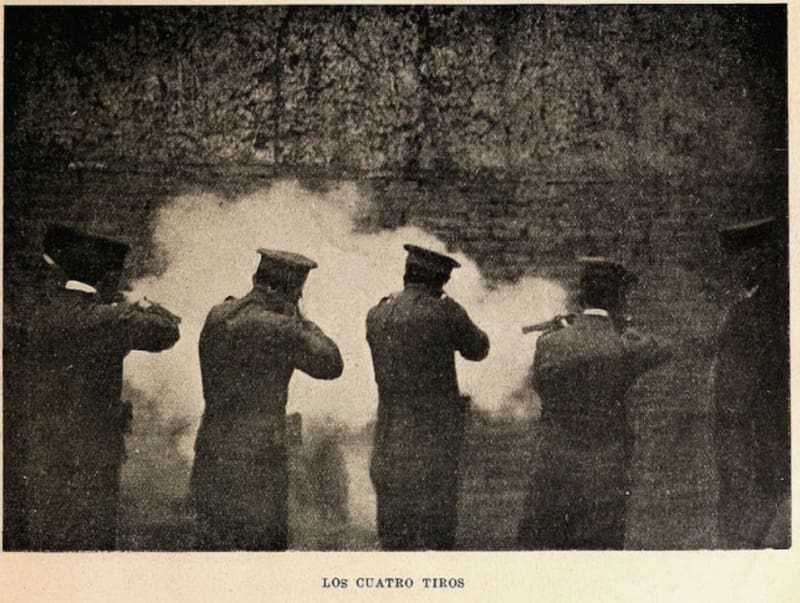

En su hora final, el 26 de marzo de 1907, Émile Dubois fue llevado con grillos en los pies al patio de la cárcel de Valparaíso. Según consigna Sucesos, una serie de espectadores llegaron a ver el fusilamiento, amén del interés mediático que había despertado el caso. Dubois se negó a que lo amarraran al poste tras el banquillo y se le concedió un último habano a modo de despedida de este mundo. Entretanto, se dirigió al sus carceleros y volvió a reiterar su inocencia. “Voy a morir inocente...No me juzguen mal...Soy inocente”.

Luego del cigarro, Hirmas indica que Dubois se dirigió al oficial y le pidió que no le vendaran los ojos. El oficial asintió. Se sentó erguido, exhaló el frescor de la brisa porteña, puso las manos sobre los muslos, y le habló a los hombres que tenía al frente. “Ejecutadme y apuntad bien al corazón”, pidió al pelotón y a continuación sonó un estruendo. Una descarga de cuatro tiros lo ultimó. Las balas de plata atravesaron su pecho. Una leyenda criminal había muerto, y hasta hoy su tumba se ha transformado en una animita milagrera en el Cementerio de Valparaíso.

Sigue leyendo en Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

3.

4.

¿Vas a seguir leyendo a medias?

Todo el contenido, sin restriccionesNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE