Por Andrés Gómez

Por Andrés GómezA la sombra del poder: ¿Quién escribe para los presidentes?

Los speechwriters, o escritores de discursos, son una figura a menudo silenciosa o invisible, pero cumplen una tarea esencial: interpretar y darles voz a las ideas de los mandatarios, contactarlos con la ciudadanía y comunicar los proyectos y las obras de su gobierno. ¿Cómo trabajan? ¿Qué se requiere? ¿De quién es el discurso? Acá hablan los escritores de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

Bajó del avión con la chaqueta roja que era distintiva de su gobierno. Dos meses después del tsunami que afectó a Juan Fernández, en abril de 2010, el Presidente Sebastián Piñera visitó el archipiélago. Allí se reunió con la comunidad, dejó una ofrenda floral en memoria de las víctimas y encabezó una velatón. Al día siguiente inauguró una escuela modular, en reemplazo del antiguo colegio que estaba al borde de la costa. Y en medio del discurso que tenía preparado, el Mandatario se salió de libreto: confundió realidad y ficción.

-En esta isla vivió, durante cuatro largos años, Robinson Crusoe, cuya historia no solamente fascinó y emocionó al mundo entero, sino que puso en el mapa del mundo a esta isla en la cual viven 800 chilenas y chilenos -dijo Piñera, aludiendo al personaje de la novela de Daniel Defoe en lugar del marino escocés Alexander Selkirk.

Rápidamente, la confusión del Presidente llegó a los portales web y se prestó para bromas en redes sociales. Sin embargo, en La Moneda no causó tanta gracia. Y menos aún al periodista Jacinto Gorosabel, el autor del discurso y quien entonces se estaba iniciando como speechwriter.

“Esa fue la primera o segunda ‘piñericosa’ de la historia, así que el revuelo fue grande en La Moneda”, recuerda. “Una asesora del Segundo Piso estaba indignada buscando al autor del discurso, segura de que era culpable del error. Sólo cuando le pasé el discurso original y vio que estaba correcto, se quedó tranquila, aunque yo quedé muy nervioso”, cuenta Jacinto Gorosabel.

En su primera administración, las salidas de libreto del Presidente Piñera solían poner muy nervioso a su equipo de contenidos, liderado por el abogado Ignacio Rivadeneira. “Al principio, esas salidas eran muy frecuentes”, relata un miembro del equipo. “Después, cuando se comenzó a hablar de las ‘piñericosas’, él se cuidó un poco. Piñera se manejaba bien en los temas de economía, pero historia y cultura no eran sus fortalezas. De todas formas, nosotros no podíamos hacer mucho, él era el Presidente”.

A diferencia del equipo de Sebastián Piñera, los asesores de Ricardo Lagos (2000-2006) confiaban en su capacidad para improvisar. Como ocurrió en la cuenta pública del año 2003, cuando el Mandatario fue interrumpido por dos estudiantes que gritaban “¡esto no es democracia!”.

-Democracia es que usted pueda estar en las calles gritando, mi amigo. ¡Para eso luché! -dijo Lagos, tocándose el pecho. La sala lo celebró con aplausos.

“Lagos sabía salir jugando, tenía gran capacidad de respuesta intelectual”, dice Ernesto Ottone, jefe de asesores estratégicos del expresidente. Los discursos y las intervenciones diarias de Lagos estaban en manos de Eugenio Lahera, asesor de políticas públicas, pero “las cuentas al Congreso y los grandes discursos, como el de los 30 años del Golpe, los veíamos nosotros”, dice Ottone. Su equipo lo integraban los sociólogos Carlos Vergara, Javier Martínez y Guillermo Campero.

El sábado pasado, el Presidente Gabriel Boric expuso su tercera cuenta pública ante el Congreso. En dos horas y 45 minutos, presentó un discurso de normalización del país. En la elaboración del texto participaron varios asesores, entre ellos Rodrigo Echecopar, jede de Coordinación Interministerial de la Segpres; Leonardo Moreno, de políticas públicas, y Manuel Guerrero, del área de contenidos, bajo la dirección del jefe de asesores, Miguel Crispi.

Los speechwriters, o escritores de discursos, son una figura a menudo silenciosa o invisible, pero cumplen una tarea esencial: interpretar y darles voz a las ideas de los mandatarios, contactarlos con la ciudadanía y comunicar los proyectos y las obras de su gobierno.

“Es, sobre todo, un trabajo en equipo, que tiene como centro facilitar la comunicación de la figura presidencial”, dice Ximena Jara, que se integró al primer gobierno de Michelle Bachelet convocada por el jefe de contenidos, Francisco Javier Díaz. “Los discursos presidenciales son siempre de quien los pronuncia, y el desafío es que nunca dejen de serlo, que respondan a sus énfasis, a sus intereses y a lo que él o ella quiera decir”, agrega la periodista, que en 2014, en el segundo período de la Presidenta, fue la principal redactora de sus discursos.

“Jugábamos de taquito”

Cuando asumió la presidencia de Estados Unidos, en 1961, John F. Kennedy dio uno de sus discursos más célebres: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”, dijo. La frase era de Ted Sorensen, su principal speechwriter. Dicen que Sorensen tuvo la sensibilidad de captar y transmitir el carisma de Kennedy. Algo parecido a lo que logró Jon Favreau con Barack Obama. Favreau comenzó a trabajar con Obama cuando tenía 23 años y se volvió uno de sus colaboradores más cercanos. Cuando en 2008 el exsenador demócrata resultó electo, Favreau escribió una arenga que comenzaba así:

“Si hay alguien por ahí que todavía duda de que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible; que todavía se pregunta si el sueño de nuestros fundadores está vivo en nuestro tiempo; que todavía cuestiona el poder de nuestra democracia, esta noche es su respuesta”.

La noche del 5 de enero de 2006, Michelle Bachelet también pronunció un discurso de contornos históricos. Desde el Hotel Plaza San Francisco, la presidenta electa se preguntó: “¿Quién lo hubiera pensado, amigos y amigas? ¿Quién lo hubiera pensado, hace 20, 10 o cinco años, que Chile elegiría como presidente a una mujer? Parecía difícil, pero fue posible”.

El autor del mensaje fue el abogado Francisco Javier Díaz, quien trabajó con ella durante la campaña y dirigió el equipo de contenidos en su primer gobierno. Según él, los discursos de la candidata se basaban en un 60 % en sus textos, con un 40% agregado por ella. “De hecho, yo soy el que más sufre cuando la prensa me pide que les mande el discurso: tengo que decir que esperen que termine de leer la transcripción, porque hay una base, pero ella la rearma, la da vuelta, agrega chistes…, por eso nunca lo tengo antes, sino recién después de leer la transcripción”, contaba.

En Chile, la figura del speechwriter es reciente. En el retorno a la democracia, el Presidente Patricio Aylwin solía escribir las cuentas públicas él mismo, a mano, a partir de la información que le proporcionaba Edgardo Boeninger, ministro secretario general de la Presidencia, quien coordinaba los antecedentes entregados por cada repartición. Boeninger y Enrique Correa, secretario general de Gobierno, eran sus asesores más cercanos. Sin embargo, el Mandatario los desoyó cuando decidió crear la Comisión de Verdad y Reconciliación (a ellos no les parecía buena idea). Después de leer el informe, Aylwin dio uno de sus discursos más sentidos, un texto que preparó con el abogado José Zalaquett. En cadena nacional, el Presidente se quebró al pedir perdón a las víctimas de violaciones a los DD.HH.

Tras convertirse en el primer presidente socialista desde Salvador Allende, Ricardo Lagos inauguró “el Segundo Piso”, donde funcionaban sus asesores personales. Con ellos tenía reuniones semanales. El discurso ante el Congreso -en ese momento se realizaba los 21 de mayo- se preparaba con especial cuidado. “La cuenta pública para él era muy importante. No le interesaba tanto mirar hacia atrás, sino resaltar la mirada estratégica a futuro”, recuerda Ottone.

A partir de marzo, el Presidente y los asesores comenzaban a trabajar en el discurso. El equipo de Eugenio Lahera recogía la información sectorial y Ottone y sus colaboradores redactaban una propuesta. Se preparaban varios borradores y los ministerios presionaban para lograr un espacio destacado en el discurso.

Agustín Squella, quien fue asesor presidencial en cultura, recuerda esos roces: “Lo que vi siempre fue un manifiesto interés por meter muchas plumas en el discurso, creyendo que asesores y redactores tendrían cada cual a su cargo poco menos que la versión completa y final de los discursos. Forcejeos noté también en la preparación de cada texto, a ver quién se salía con la suya y dejaba un huella mayor en la versión final del discurso en que intervinieron, un texto que va y viene entre muchas oficinas y despachos oficiales interesados en, como se dice, ‘cortar el queque’”.

Finalmente, Lagos y Ottone le daban forma la versión definitiva: “Y se terminaba en Cerro Castillo el día anterior, con las últimas frases e inflexiones”.

¿Les costaba dar con el tono del Presidente? “No, veníamos trabajando con él desde la campaña y lo conocíamos mucho. Y entre nosotros nos entendíamos muy bien, jugábamos de taquito”, dice Ottone.

Aun así, el Presidente siempre tenía el timón de los discursos: “Para mí, delegar las palabras no fue posible del todo”, anotó en el prólogo del libro Fantasmas de palacio, escritores de discursos presidenciales en América Latina, coeditado por Ximena Jara y Gonzalo Sarasqueta.

El humor y la cercanía

En diciembre de 2013, Bachelet volvió a triunfar en las urnas. Esa noche dio las gracias “por hacer que esta ciudadana sea una Presidenta tan afortunada”, dijo. “Gracias por hacerme parte de esta historia, por esta cercanía y esta nación que hoy alumbran ustedes”.

El discurso fue escrito por Ximena Jara, quien en 2006 entró a prueba al equipo de contenidos. Entonces, la periodista de la UC estudió a la Presidenta (“se estudia su repertorio lingüístico, sus gustos, sus gestos y su tono”) y logró quedarse en forma definitiva. Durante la segunda campaña, la profesional ocupó un rol protagónico y pasó a ser jefa de contenidos del gobierno.

Para ella, los mensajes más significativos fueron precisamente los dos discursos de la victoria. El primero de 2006, por su simbolismo histórico. Y el segundo, “porque su decisión de volver tenía que ver con poder iniciar cambios estructurales fuertemente exigidos por la ciudadanía. En ese discurso ella habla de la osadía y de la ternura de construir un país con otras posibilidades para todos”.

A diferencia de los presidentes Lagos y Piñera, uno de los atributos de Bachelet era su calidez, y ello se transmitía en sus mensajes. “Era mucho más cercana que cualquiera de los dos, y eso se notaba también en cómo ella abordaba distintos temas desde el discurso. También usaba mucho más el humor como recurso. Sin duda, el ser mujer le permitía hablar desde un sitio distinto cuando se refería a las familias, a los hijos, a las políticas de género”, dice Jara.

En este sentido, los discursos de la Presidenta buscaban armonizar las ideas y la dimensión emocional. “Las ideas sin emoción no logran adhesión ciudadana; la emoción sin ideas y sin un plan de gestión no tiene capacidad de cambiar la realidad”, dice la escritora. “Esta es una narrativa que tiene, en el centro, el avance de las políticas públicas, y el modo en el que esas políticas públicas pueden transformar la realidad de millones de personas. Esa transformación, si la sabemos explicar y si es perceptible como real, es altamente emotiva”.

Según Jara, los escritores son solo los facilitadores y, en su caso, el mensaje siempre nacía de la Presidenta. “Ella es la dueña de la palabra y está bien que así sea”.

Aun así, después de entregado, seguía atenta el destino del discurso: “Claro que sí, ese post mortem habla de qué es más cómodo, qué le sirve, qué herramientas se ajustan mejor a un estilo y a un tema. Se anota también lo que se agrega espontáneamente, porque entrega información relevante sobre tonos, escenarios, formas de docencia”.

Buenos números

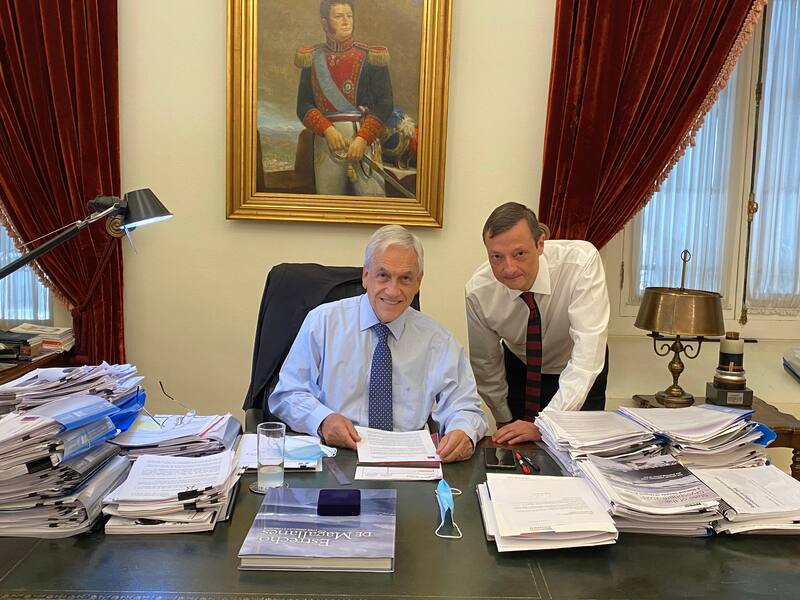

No es un misterio que al Presidente Piñera le gustaban los números. En el caso de las cuentas públicas, quería lucir las mejores cifras posibles. “Piñera pedía números, buenos números, eso era lo más importante. Si no los conseguíamos, insistía, llamaba él mismo con tal de tener buenas cifras para la cuenta pública”, recuerda un excolaborador.

Esos números había que contextualizarlos, dice Jacinto Gorosabel, “darles perspectiva y adaptarlos al lenguaje y estilo del Presidente. Si él hacía suyo el discurso, la efectividad estaba asegurada, porque el Presidente era un gran comunicador”.

Periodista y magíster en Políticas Educativas, Gorosabel pasó de asesor a jefe de contenidos durante el segundo mandato de Piñera. Según cuenta, durante el año el equipo de escritores tomaba notas de ideas o conceptos que podían servir para el mensaje ante el Congreso.

“Un par de meses antes de la cuenta, teníamos una primera reunión con el Presidente para delinear el enfoque y los énfasis que tendría el discurso; después le presentábamos un borrador como propuesta que él revisaba y nos devolvía con sus observaciones y comentarios”, dice. El trabajo proseguía “hasta llegar, un par de semanas antes, a un borrador final que el Presidente ensayaba con teleprompter y luego seguía afinando en Cerro Castillo hasta la noche anterior a la cuenta en el Congreso”.

Relata que al Presidente le interesaba el valor agregado de los discursos, es decir, que “lograra sorprender, hacer reflexionar y que, además, tuviera sintonía con el contexto del país y coherencia con el pensamiento del Presidente, su programa de gobierno y sus discursos anteriores”.

Si bien se le criticaba la ausencia de un relato, le gustaba subrayar las virtudes de la chilenidad, dice su speechwriter, esa “capacidad de superar la adversidad, de levantarse una y otra vez después de las catástrofes naturales y las crisis sociales, políticas y económicas”. Agrega: “Creo que sus discursos se distinguían por la pasión que sentía por el alma de Chile”.

Tal vez, por esa misma pasión, Sebastián Piñera solía entusiasmarse, improvisar y entonces ocurrían las “piñericosas”. “Pero siempre tomaba esas situaciones con sentido del humor”, acota Gorosabel.

La dedicación del trabajo era 24/7, recuerda el periodista. El Presidente llegaba temprano a La Moneda y se iba tarde. El equipo no solo preparaba discursos, también minutas, prólogos, guiones, cartas de saludo. “Cuando el Presidente tenía alguna duda o pregunta sobre un discurso, salía de su oficina e iba personalmente a preguntarnos, y si era sábado o domingo llamaba por teléfono o escribía por WhatsApp. Había que estar siempre disponible”.

Sin enamorarse

Pasó su infancia en mitines, escuchando discursos, leyendo pasquines. Así era natural que Rafael Gumucio terminara escribiendo para los políticos. No le ha tocado trabajar con presidentes, pero sí con ministros y ministras, dirigentes de empresarios y de la CUT. “Es un trabajo muy divertido, en que uno debe muchas veces tragarse sus propias convicciones”, dice. En este sentido, el speechwriter es una forma de ghostwriter. Pero el auge de la transparencia lo ha vuelto imposible, dice Gumucio.

Para él, la condición de todo speechwriter es “entender la intención del político, manejar los datos que entrega y ser leal a lo que quiere decir”. No puede enamorarse de lo que escribe. Debe entender que no le pertenece “y huir como la peste de la vanidad de atribuirse como propia cualquier idea de su político favorito”. También debe ser veloz: “El escritor fantasma puede ser cualquier cosa, menos lento”.

Eventualmente, el speechwriter puede llevarse sorpresas ingratas, aun si la autoridad se ciñe al libreto. Le pasó a Gumucio cuando escribía para una ministra de Cultura. Tocaba la entrega de los premios literarios del año y entre los ganadores estaba Germán Marín, amigo de Gumucio. El redactor aprovechó la oportunidad y le dedicó palabras especiales a la obra de su amigo en el discurso. Después de la ceremonia, ambos se encontraron y Gumucio quiso saber cómo estuvo la premiación: “Bien, pero la ministra dijo puras tonteras”, le respondió Marín.

De todos modos, si mantiene su identidad en reserva, el escritor puede darse gustos inesperados, una revancha a las veleidades del poder, dice Gumucio: “Alguna vez les escribí un discurso a un presidente de la Sofofa y al jefe sindical, que discutían los dos con argumentos escritos por mí”.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

3.

4.