Libro revela persecución y desapariciones de homosexuales durante el régimen militar

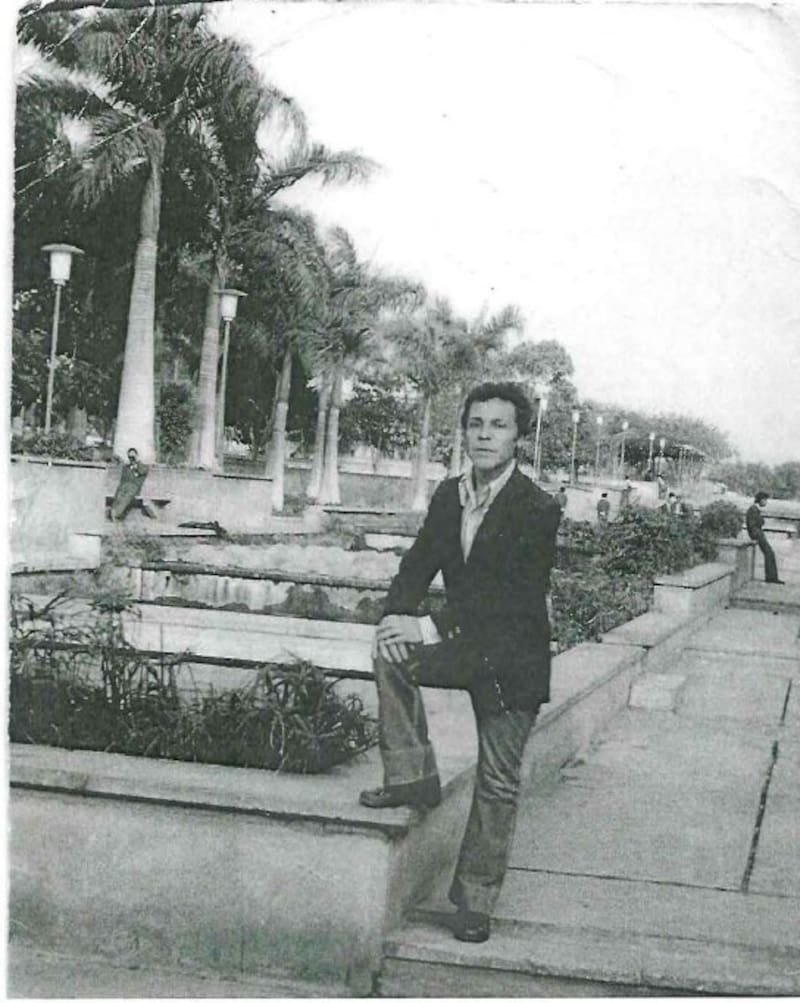

Luego de reparar en un retrato en 3D publicado por la PDI en La Tercera en mayo de 2012, el periodista Rodrigo Fluxá inició una búsqueda de 12 años para intentar resolver el misterio de unas osamentas en un pique minero en Arica. Acompañado por la detective Rosa Otárola, las pesquisas se recogen en su último libro, “Corazón partío”, cuyo extracto adelantamos en exclusiva y que revela una secreta cacería contra gays en esa ciudad nortina en los 70. ¿Reconoces el rostro en su portada?

Día 1

26 de marzo de 2010

Cuando Bernabé Vega contestó el teléfono en la casa en Hualqui y de su boca salieron las palabras que salieron, algo invisible comenzó a moverse. Él no lo sabía entonces y la detective Rosa Otárola, al otro lado de la línea, tampoco lo sabía. Ella estaba llamando a un marino retirado, diciéndole lo que solía decirles a esos hombres en sus últimos años: que trabajaba en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y necesitaba hablar con él. La detective Otárola esperaba que le respondieran lo de siempre: ¿Conmigo? Qué extraño. Debe haber un error. Yo nunca vi ninguna cosa. Se escuchaban rumores, pero que yo lo haya visto, jamás. Es que nadie contaba nada en esos años y, aunque hubiesen contado, con el tiempo que ha pasado la memoria empieza a fallar. ¿Quién fue que me mencionó?

Pero Bernabé Vega, a sus 72 años, respondió:

—Sabía que iban a venir en algún momento.

La detective Otárola estaba con su compañero, el detective Enrique Guzmán, y pensó que el eterno viaje que venían haciendo en auto desde Arica hasta Santiago, rastreando a exuniformados por todo Chile, se iba a tener que alargar un poco más hacia el sur, hasta completar 2.600 kilómetros, treinta horas si es que no se para, por la carretera Panamericana.

Antes de cortar, la detective Otárola le dijo a Bernabé Vega que pasarían a buscarlo al día siguiente a su casa, una construcción de madera ubicada a un kilómetro de la iglesia donde él todavía era pastor. Pero Bernabé Vega les pidió que no, porque su familia y sus siervos no sabían nada de ese asunto. Preferiría esperarlos en una bomba de bencina, a una hora establecida.

La detective llegó puntual, con un paquete de galletas como regalo. Era un cruce improbable en sus biografías. Ella había nacido en Arica, en 1973, cuando Bernabé Vega llevaba dos temporadas instalado en esa ciudad. Es cierto que caminaron por los mismos lugares en los años siguientes —por el paseo 21 de Mayo, por el Parque Vicuña Mackenna, por la costanera con el Morro a la vista—, ella como una niña, él como un agente civil de Inteligencia, pero fue una ventana vital corta: cuando la detective entró a primero básico, el marino ya se había ido hacia el sur.

Bernabé Vega se subió al asiento trasero de una van Hyundai. Parecía un hombre amable, indefenso, muy religioso, lo que no era tan raro, porque algunos de los militares envueltos en causas de derechos humanos habían girado, sinceramente o no, al culto. De todas formas, eso, sumado al interés en colaborar que intuyó en la conversación telefónica, puso optimista a la detective Otárola. Aprovecharía el viaje para adelantar la toma de declaración, siguiendo el cúmulo de reglas no escritas para ese tipo de interrogatorios, partiendo por la más importante de todas: aparentar que se sabe más de lo que realmente se sabe, para que el militar en frente vaya confirmando sospechas y, si hay suerte, aporte algo más, quizás algo incriminatorio sobre un excompañero, antes que asumir culpas propias.

Entonces: ¿estuvo en Arica los años posteriores a 1973? Sí. ¿Sabe lo que es el CIRE? Sí, el Centro de Inteligencia Regional. ¿Fue parte de ese equipo de Inteligencia? Sí. ¿La casa donde operaba estaba en la avenida Tarapacá, ex Diego Portales, poco antes de la rotonda? Sí. ¿Al frente había una avícola? Sí. ¿Se escuchaba el canto de los gallos al amanecer? Sí.

¿Cómo sabe tanto? ¿Quién fue el que me mencionó?

Es que, realmente, ¿cómo sabía eso la detective Otárola? ¿Cómo había llegado con todas esas preguntas ya respondidas a esa van? De mirarla costaba adivinar que se dedicaba a lo que se dedicaba: a andar identificando y persiguiendo asesinos, torturadores, que, con el pasar de los años, ya parecían —o se hacían— poco más que abuelos desorientados. La detective estaba cerca de los cuarenta años, pero se veía mucho más joven y, sobre todo a los ojos de alguien de la edad de Bernabé Vega, demasiado grácil para ese oficio: Esta niña tan bonita se podría haber dedicado a lo que quisiese. Algo de verdad hay en ese prejuicio y algo de prejuicio hay en esa verdad: habría que tener el ojo muy afinado para adivinar —al verla de civil, en jeans, sin el traje de dos piezas de la PDI— que la detective Otárola era una policía. Y esa solía ser su ventaja: la subestimaban. Su manera de hablar —pronunciando las consonantes, sin garabatos, con pausas muy marcadas— era lo único que la podía delatar, pero, extrañamente, justo esa característica se la debía a otra cosa y no al hecho de que tuviese en todo momento una pistola Sig Sauer P229 colgando del cinturón, un poco a la vista y otro poco escondida, dependiendo del ángulo, de si estaba sentada o de pie.

Frente a Bernabé Vega, en ese momento, sentada en el auto en el asiento del copiloto, no se le veía. Y cuando le preguntan cómo llegó hasta ahí, ella responde:

—Siguiendo un dedo.

Día 2

15 de agosto de 2008

Si de por sí las jornadas en la oficina solían ser tediosas, durante el turno de la mañana de un día feriado, como lo era el de la Asunción de la Virgen, el aburrimiento podía desatar alguna crisis vocacional. La detective Otárola había llegado en febrero a Arica, a la Brigada de Homicidios, su primera asignación en terreno. No provenía, como suele pasar, de algún árbol generacional en la institución. No tenía amigos ni parientes en la PDI: su mamá era profesora; su papá, comerciante. No era, en el fondo, una detective inevitable.

Cuando salió del colegio fue crupier, locutora radial, lectora de noticias del canal regional, todo mientras estudiaba traducción en inglés en un instituto. Precisamente eso le permitió trabajar en una aerolínea, en el mesón de atención del aeropuerto, donde los policías de aduanas le contaron que la PDI estaba abriendo cupos para profesionales con título, con facilidades de ingreso: en esos años, por la falta de personal, básicamente bastaba con postular. Esa oferta, en periodo de caza de talento joven, solía venir maquillada: los nuevos detectives no harían realmente trabajo de calle, no habría balas, no habría sangre. Pero el reclutador de la detective Otárola tuvo la deferencia de decirle la verdad: “Serás policía y los policías ven muertos”.

La detective Otárola no tenía ninguna experiencia con los muertos, pero años antes le había tocado interpretar a uno. Mientras estaba en el casino, un productor de televisión se le presentó diciendo que su cara era perfecta para un programa que grabarían pronto. El programa era “Mea Culpa”, popular serie que ficcionalizaba crímenes escabrosos mientras un animador hacía las transiciones envuelto en humo de utilería. Ella le dio sus datos y meses después el productor apareció en la casa donde vivía con sus papás para ofrecerle el papel. Tenía que personificar a Marjory Navarro, una joven ariqueña que había sido secuestrada, violada, asesinada y enterrada junto a su pololo en 1992 por una banda de peruanos. La detective Otárola, que aún no era detective, tenía un puñado de escenas en pantalla: en el auto con su pareja besándose, abordados por los criminales, sola en el desierto esperando su muerte. El capítulo, como todos los del programa, fue un éxito de sintonía, pero en los créditos anotaron mal su nombre: Rosa María Otarda. No le molestó, más bien agradeció la experiencia y en el rodaje conoció a los detectives reales que solucionaron el caso, quienes le mostraron, sin tacto, fotos de la escena del crimen: dos muertos.

La detective Otárola les ha contado a muy pocos compañeros sobre su debut como actriz y, cuando lo ha hecho, les ha aclarado que no vivió una epifanía que la haya llevado a iniciar una carrera policial. Si algo pudo influir en esa decisión fue haber conocido personalmente a los jóvenes asesinados: ambos iban a su mismo colegio, unos cursos más arriba; su mamá les había hecho clases y su aparición enterrados a las afueras de la ciudad la había movilizado. Junto a su familia, protestó cuando el presidente Patricio Aylwin indultó a los tres culpables, conmutándoles la pena de muerte por la de cadena perpetua. Tenía, para esas marchas, veinte años. No le pareció justo el balance entre la falta y la pena.

A la detective Otárola, de 35 años, en la oficina un día feriado, tampoco le parecía justo lo que habían sido sus primeros meses como policía. Sentía que sus compañeros no la respetaban por haberse “saltado” el conducto regular al ingresar a la PDI como profesional —sin haber cursado los dos años de formación en la escuela de Investigaciones—, y que parte de ese desprecio desembocaba en quedar marginada de cualquier investigación relevante.

Esa misma mañana de la Asunción de la Virgen el conscripto Jausen Gajardo vivía su propia crisis, aunque en su caso era de índole ético-moral. El día anterior había participado de un ejercicio del Grupo Blindado Número 9 del Ejército, que consistía en trotar 18 kilómetros, a la hora de más calor, por un camino de tierra blanda, con subidas y bajadas, a 27 kilómetros de Arica. En total eran casi 400 soldados en hilera y el soldado Gajardo cerraba el último grupo. Al llegar al sector de Pampa Chaca vio las dos esculturas de hormigón armado que marcan la zona: sin ellas sería un peladero. Vio, además, a 400 metros de ahí, un bulto de tierra que le llamó la atención. Se desvió trotando para encontrarse con un roñoso chaleco café. Lo movió con la mano y debajo había unos huesos: vértebras y costillas. La impresión lo inmovilizó durante cuatro minutos. Apuró el paso para contarle a su capitán, que a su vez le contó a su mayor. Ambos llegaron a la conclusión de que no valía la pena hacer un escándalo del hallazgo: informarlo solo activaría un cerro de protocolos para lo que bien podía ser un animal querido, enterrado entre la ropa de su amo o ama, según fuese el caso. Y al día siguiente era feriado; qué complicación.

Pero el soldado Gajardo no pudo dormir; esas costillas no parecían de perro y, aunque parecieran, ¿por qué alguien viajaría todos esos kilómetros para sepultarlo en medio de la nada? En vez de ir a pasear al centro de Arica o instalarse a tomar sol en la playa, ese feriado tomó una brocha y dos bolsas de plástico de supermercado, y se subió a su auto, ahora como civil.

Antes del mediodía llegó a las estatuas. Usó las bolsas como guantes. Le bastaron unos brochazos para confirmar su impresión: era un cuerpo humano. Volvió al regimiento y le dijo al mayor lo que había hecho. Ya no había otra opción que llamar a la policía.

La detective Otárola contestó el teléfono. Le contaron de los huesos encontrados, pero no sobre las vacilaciones para informarlo. Fue al lugar en un auto con su jefe y comenzaron a remover. Vieron la ropa.

—Sepultaron al perrito en un poncho —dijo la detective Otárola.

Entonces, apareció. Apareció un dedo.

En menos de una hora el equipo de laboratorio llegó para completar la excavación. El cadáver no tenía cabeza. Adentro del bolsillo del pantalón había una cajetilla de cigarros, con su precio en escudos: por la fecha del cambio de moneda en Chile, la data de muerte era previa a 1975. La momificación permitió que las manos se conservaran muy bien: tras un proceso de hidratación, en unos meses se identificó a la víctima por sus huellas. La miembro del Partido Comunista uruguayo Mónica Benaroyo había ingresado a Chile en 1971 y, según información oficial de la época, fue detenida en Arica en septiembre de 1973, liberada a los pocos días y, en 1974, expulsada por el Ministerio del Interior. Nunca más se la volvió a ver.

Al revisar ese papeleo la detective Otárola dedujo rápidamente que la mujer jamás fue liberada tras su detención, pero su jefatura provincial mostró escaso interés: el prefecto era un hombre de sensibilidad de derecha, con relaciones con los militares de la zona. Y su jefe directo, el que la había acompañado a desenterrar el cadáver, el mismo que había formado una incipiente brigada de Derechos Humanos en Arica, había sido trasladado. Entonces el equipo quedó reducido a ella, una novata motivada, pero sin ningún tipo de influencia para decidir. Lo más probable era que la causa, al igual que el puñado de otras causas pendientes de la zona, quedaría estancada por años.

Pero este caso, se dio cuenta la detective Otárola, tenía una curiosidad que, de haberla pasado por alto, la habría mantenido lejos del engranaje que activó Bernabé Vega: había ocurrido dos años antes de que los aparatos represivos más formales de la dictadura, como la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), llegaran a Arica. La detective pidió la lista de funcionarios del Ejército activos en esos años, y, como esperaba, las fichas que le entregaron no indicaban si esos militares habían sido miembros de equipos clandestinos o no.

Pero estaba Mónica Benaroyo, la ciudadana uruguaya, y otro caso antiguo: la desaparición de Grober Venegas, un hombre sin militancia política que en mayo de 1975 había sido detenido por la PDI acusado de estar ligado a una operación de tráfico de drogas, pero que fue retirado del cuartel de Investigaciones por Patricio Padilla, capitán de Ejército. Cuando, días después, los policías les preguntaron a los militares qué había pasado con ese preso, les dijeron que se había fugado en el Valle de Azapa.

Padilla fue la primera hebra de la detective Otárola: dijo haber sido jefe del CIRE, el equipo de Inteligencia Regional que empezó a operar en la zona poco después del golpe de Estado de 1973, del que, pasados casi treinta años, no había ningún registro. Estaba compuesto de miembros de ramas armadas y policiales —Ejército, Armada, PDI, Carabineros— que no se conocían previamente entre sí. Operaban de civil y usaban nombres de chapa.

Gracias a ese avance, mientras todos se preparaban para celebrar el año nuevo, el 31 de diciembre de 2009 la detective Otárola consiguió una orden para investigar el caso de Grober Venegas. Pasó de contestadora de teléfono a tener dos asignaciones.

La detective Otárola empezó a rastrear a otros posibles miembros del CIRE, uno por uno, por todo Chile. Algunos admitían haber sido parte, otros se hacían los desentendidos. El coronel en retiro de la Armada Samuel Chong estuvo activo en Arica para la fecha y aceptó colaborar, pero solo si ella lo visitaba personalmente en su casa en Aysén. Eso implicaba embarcarse en un vuelvo largo, caro, con escalas. La detective Otárola lo hizo a finales de febrero de 2010. Se entrevistó con él en su casa el día 26. Chong dijo que él no participó del equipo de Inteligencia, pero sabía de su existencia: dos marinos habían sido reclutados. El día después un megaterremoto sacudió Chile, pero en Aysén ni se sintió. La detective se demoró horas en saber si su familia estaba bien. Pudo volver a Arica recién cuando días después se restableció la frecuencia de vuelos. En el avión revisó los apuntes de su libreta. Estaba el nombre de Bernabé Vega, subrayado.

Día 1, parte II

26 de marzo de 2010

Ya en la ruta, la detective Otárola y su compañero habían pasado de las nimiedades a los temas importantes. Y a Bernabé Vega, que iba sentado en el asiento trasero con un bolso con una muda de ropa, parecía no importarle.

—¿Participó usted de la ejecución?

—Sí, yo disparé.

—¿Podría decir dónde está el cuerpo del fallecido?

—Lo tiraron en unos antiguos piques mineros, cerca de Arica.

En una parada, la detective Otárola salió a tomar aire. Correspondía avisarle a la jueza en Arica que finalmente parecía haber algo concreto sobre el cuerpo de Grober Venegas, para comenzar a cerrar así un caso que llevaba 35 años sin culpables. Sería su segundo éxito, en poco tiempo, tras lo de la ciudadana uruguaya. Su suerte estaba cambiando.

La jueza recomendó que apuraran el traslado de Bernabé Vega hasta Arica para tomarle la declaración oficial frente a la actuaria. La detective Otárola le dijo que ya iban en camino. Volvió al auto. A ella y Guzmán les quedaban horas de ruta por delante, así es que aprovecharon de hacer dos cosas: adelantaron parte del trabajo de la jueza profundizando en la confesión y le pidieron al hombre que relatara su vida, para alivianarse el viaje a ellos mismos y al chofer que iba al volante.

Bernabé Vega contó que había nacido en Coronel en 1937, que su papá era pescador, su mamá dueña de casa y que estudió solo hasta segundo de humanidades. Tenía 15 hermanos y tuvo que trabajar desde niño recogiendo carbón en la playa o saliendo a pescar al mar. En 1954 entró a la Escuela de Grumetes y fue asignado a varias embarcaciones, hasta llegar a Arica en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende. En el norte hacía patrullajes de rutina, resguardando la frontera con Perú.

La mañana del 11 de septiembre de 1973 la Gobernación Marítima, donde Vega estaba, apareció rodeada por militares. Estos anunciaron que desde ese minuto se harían cargo del gobierno. Por el tono neutro con que Bernabé Vega contó esto, era difícil inferir si la situación le había parecido extremadamente positiva o extremadamente negativa. La polarización política en Arica era menor que en el resto de Chile; las nuevas autoridades estaban más preocupadas porque era una ciudad fronteriza, vulnerable, según el Ejército, a espías peruanos. Vega y otro marino, Héctor Morales —al que le decían “Navalito”, por lo joven—, habían hecho patrullajes en la zona marítima y, cuando los citaron al Regimiento Rancagua, en el centro de la ciudad, pensaron que querían hablarles de eso, de control fronterizo, pero la orden fue otra: tenían que ir a una casona en el sector industrial, sin uniforme, vestidos con ropa de calle. Bernabé Vega no se acordó del día exacto de esa reunión. Del año, apenas. Asumía que había sido en 1974, posiblemente a comienzos. Sí recordaba que en la casona los recibió otro militar, también de civil, quien les dijo que desde ese momento en adelante “pasarían a ser parte de un aparato de Inteligencia” y que la labor principal sería reprimir a grupos subversivos, en particular, y a cualquiera que estuviese contra el régimen militar, en general. Tras eso hubo una especie de toma de juramento: un pacto simbólico que, como lo relataron también otros miembros del CIRE, suena parecido a los ritos de iniciación de la mafia italiana. De no respetarlo, les dijeron, debían atenerse a las consecuencias. Esa frase usó Bernabé Vega: atenerse a las consecuencias. Habría unas veinte personas en la casona, y salvo por su compañero de la Armada, “Navalito”, no conocía a nadie. El jefe iba a ser Padilla, del Ejército, a quien, con las referencias que ya tenía en ese punto la detective Otárola, se podía definir cómo una persona de rasgos sicopáticos. Por antigüedad, a Bernabé Vega le correspondía ser el segundo a cargo del grupo, pero había otro militar, de apellido Mercado, a quien, para no repetir la descripción de personalidad del jefe, Vega calificaría como “extremadamente impulsivo y con poca capacidad de empatía con sus adversarios políticos”.

En todo caso, al escuchar a Bernabé Vega, la detective Otárola le creía con suerte la mitad y no era personal; incluso alguien confeso de un asesinato tiende a controlar la narrativa y, bueno, el mismo teniente Chong, el militar de Puerto Aysén que había nombrado inicialmente a Vega como miembro del CIRE, había dado una descripción de sus años de marino que difería un tanto de la autopercepción de Bernabé Vega: lo definió como un hombre de 1,70 de altura, trigueño, de pelo ondulado, contextura atlética, bigote, al que le decían “el choro Vega”, por su fuerte personalidad. O sea, el anciano religioso en el auto versus el matón de bigote en los años de Arica.

Además, todo ese viaje bien podía ser una pérdida de tiempo. ¿Y si Bernabé Vega solo quería atención? ¿Si su memoria fallaba por la edad?

—¿Seguro recuerda bien el lugar de la ejecución?

—Sí, se alcanzaban a ver las luces de la carretera, después de una loma.

—¿En el Valle de Azapa?

—No, no. En la salida sur de Arica.

Según todo lo que la detective Otárola había alcanzado a recabar hasta ese momento, a Grober Venegas lo habían matado en el Valle de Azapa, al este de la ciudad, no al sur.

—¿En el Valle de Azapa querrá decir, don Bernabé?

—No, no, no. En la salida de Arica.

En fin, pensó ella: había pasado mucho tiempo y el desierto es desierto, todo tiende a parecerse; ordenará sus ideas frente a la jueza y, con suerte, al final de la semana tendrá un cuerpo que examinar.

A medida que se acercaban a Arica, Bernabé Vega insistía en que desde el comienzo trató de mantenerse al margen de cualquier actividad ilegal en el CIRE, aunque la legalidad del mismo organismo ya era dudosa: operaban sin ninguna orden judicial. Contó que se ofreció de inmediato para hacer labores de papeleo: enviar información y recibir requerimientos desde Santiago, además de sistematizar la información de Carabineros y del Registro Civil para que el CIRE pudiese tener su propia lista de “sujetos de interés”. Pero un evento en particular lo convenció de que sería muy difícil limitarse a ser el oficinista del grupo. En un asado de camaradería, un militar invitado, el “tuerto Henríquez”, famoso por haberse arrancado el ojo él mismo tras un accidente en jeep, comenzó a gritar a viva voz que en realidad ellos, los militares, estaban mejor cuidados con Allende que con Pinochet. Fue evidente para todos los comensales que se trataba de un exabrupto de ebrio, un exceso de confianza. Pero el jefe del CIRE, también borracho, llamó a un grupo a un costado, entre ellos a Bernabé Vega, y les dijo que tenían que matar al “Tuerto” esa misma noche por su falta de respeto. Vega y sus compañeros, recordó él, quedaron impactados. Esperaron hasta la mañana siguiente, cuando Padilla, ya sobrio, les dijo que lo olvidaran, que había sido un arranque de curado. Pero de ahí en adelante, según él, supo que todos corrían peligro.

—¿Por eso fue que participó en la ejecución de Grober Venegas?

—¿Quién?

—Grober Venegas.

—No conozco ese nombre.

—La persona que ejecutaron, que lanzaron al pique minero...

—Le repito. No conozco ese nombre.

La detective Otárola miró a su compañero, que estaba en el asiento de atrás, mientras Bernabé Vega seguía moviendo la maquinaria invisible de eventos desencadenados esa mañana.

—Yo a la única persona que ejecuté fue al homosexual.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

2.

3.

4.