Por Carlos Montes

Por Carlos MontesGuardadas por décadas: fotos del siglo pasado muestran antigua fiesta religiosa que habría nacido en Renca

Archivo fotográfico de Enterreno da cuenta de cómo era la festividad desde los años 40 a los 80 en el país.

La fiesta de Cuasimodo es una celebración religiosa que se lleva a cabo en Chile, el primer domingo luego de Pascua de Resurrección.

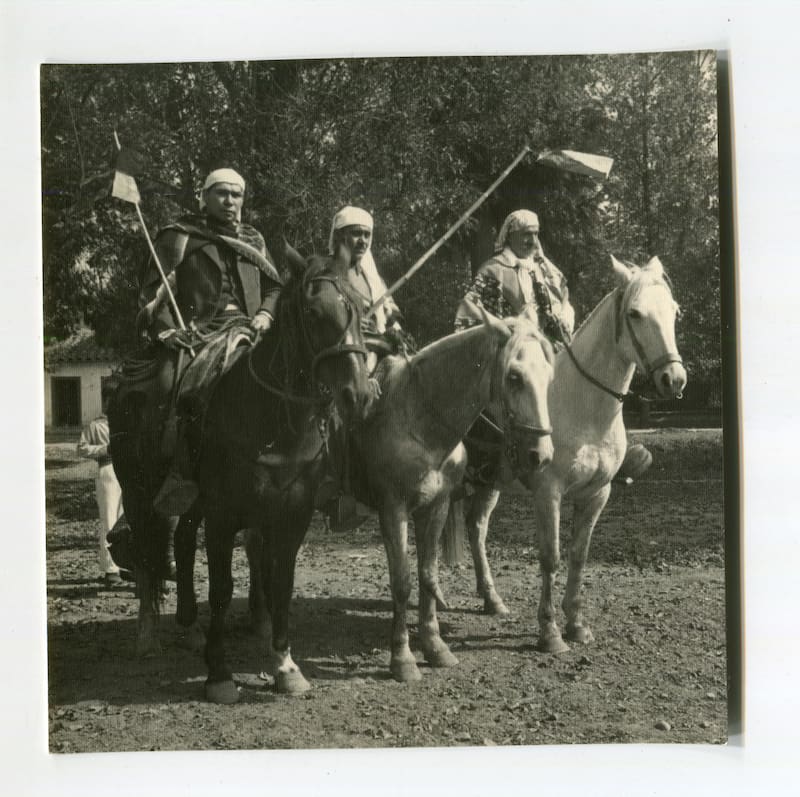

Un grupo de personas (originalmente huasos), recorren distintas localidades realizando una procesión a caballo, escoltando a un sacerdote, que en una carreta decorada especialmente, lleva los vasos sagrados con la Eucaristía a los enfermos y ancianos que no pudieron comulgar durante el fin de semana de pascua.

Felipe Bengoa, director Fundación Enterreno compartió un inédito archivo de fotografías desde los años 40 a los 80 de esta tradicional celebración en el país.

Guardadas por décadas: fotos del siglo pasado muestran una antigua celebración religiosa en el país

Raúl La Torre, historiador y coordinador de Extensión Cultural Universidad de los Andes, explica que la celebración del Cuasimodo debe su nombre al introito de la misa del domingo siguiente a la Pascua de Resurrección, llamado “Domingo de Albis”: “Quasimodo genitti infantis…” que hace referencia a la primera carta del apóstol San Pedro: “Como niños recién nacidos, ya con uso de razón y sin falta, busquen ansiosamente la leche espiritual”.

La Torre señala que el Concilio de Trento le da un nuevo impulso a la expresión religiosa en gran parte del mundo y de manera especial en América, pero el aspecto principal, por el cual nace la fiesta del Cuasimodo, y al que se debe su nombre es a la exigencia del mismo Concilio de comulgar por lo menos una vez al año y de ser posible en Pascua de Resurrección.

El objetivo es ir a los lugares donde se encuentran personas enfermas y/o mayores de edad, que no pudieron comulgar durante Semana Santa.

Los escoltas del sacerdote, quienes van en los caballos, son llamados cuasimodistas, y visten de manera particular, generalmente con colores llamativos. Además, llevan un pañuelo blanco, cubriendo su cabeza.

“Este domingo fue el escogido para llevar a Cristo Sacramentado a los enfermos que no pudieran salir de sus hogares. Claudio Gay en su lámina ‘El Viático’ de su Atlas, describe esta costumbre de manera gráfica y añade a ella: ‘Al sonido de la campanilla que anunciaba el paso del sacerdote con el Cuerpo de Cristo, los transeúntes caían de hinojos’“, sostiene el académico de la Uandes.

La imagen más significativa de la celebración es la del sacerdote en un carruaje tirado por un caballo y un huaso. Un palio, campesinos alrededor y la gente acompañando.

La Torre explica que Cuasimodo o “Corrida de Cristo” es una fiesta religiosa tradicional del centro de Chile y sobre todo de la zona metropolitana, especialmente de los lugares que, a pesar de su condición urbana, mantienen rasgos de su historia campesina. “Lugares como El Monte, Colina, Puente Alto, Renca, Huechuraba, Lo Barnechea y Maipú, entre otros, son los puntos en donde esta tradición se ha mantenido con especial vigor”, añade.

Si bien la fiesta tiene un origen campesino, asociado a los huasos de Chile o el campo, cada vez son más las personas de la ciudad que se suman a la iniciativa, incluso participando en bicicleta o automóvil.

Los cuasimodistas se organizan en cofradías, muchas veces asociadas a clubes de huasos, las que preparan durante gran parte del año la festividad, decorando las carretas y los atuendos.

Así se celebraba la fiesta de Cuasimodo en Chile

Al sacerdote, arriba de la carreta, y los huasos o cuasimodistas en caballo o bicicleta, se suma un grupo de personas a cargo de cantos litúrgicos. En 1987, el papa Juan Pablo II, la declaró como un “verdadero tesoro del pueblo de Dios”.

A la institucionalidad de la fiesta vino un problema y con ello una solución. “El desplazamiento por los empolvados caminos rurales resultaba peligroso, las distancias eran grandes y las condiciones de comunicación muy precarias, sumado a la existencia de bandidos que asaltaban a los viajeros. Sabedores de la importancia espiritual y física de lo que se estaba transportando, pues la Eucaristía se contenía en cálices y copones elaborados oro y plata, algunos fieles decidieron acompañar al sacerdote en su trascendental tarea”, agrega La Torre.

Si bien la costumbre como tal es propiamente chilena, el hecho de que los sacerdotes llevasen la comunión a los enfermos y ancianos posterior a Semana Santa existe hace siglos. Esto quedó escrito en el IV Concilio de Letrán, celebrado en 1215, cuando se estableció que todo católico debía comulgar durante el tiempo pascual.

El historiador revela que hasta ahora, el origen de la tradición, la génesis del nombre y su nueva función práctica, pero sobre la pregunta de su origen temporal, no hay nada cierto.

En Chile la tradición fue evolucionando con el correr del tiempo. En la época de la Colonia, los sacerdotes iban en carruajes, con vasos sagrados, generalmente de oro, a ver a los enfermos. Pero en la Patria Nueva, comenzaron a aparecer delincuentes que robaban estos elementos.

Esto motivo que las comitivas comenzaran a salir escoltadas por hombres a caballo (muchas veces armados) como medida de precaución frente a los asaltantes.

Y poco a poco se fue incorporando al folclore nacional, y la comunidad lo adquirió como tal. Muchas personas se sumaban a estas comitivas. Hoy en día la fiesta ya es todo una tradición, con cientos de clubes de cuasimodistas participantes.

¿La festividad nació en Renca?

Se piensa que la fiesta podría haber nacido en la comuna de Renca en la época colonial, según las primeras referencias hechas en la década de 1840. “El historiador Carlos González, especialista en Cuasimodo, se refiere a 1700 aproximadamente, como el año de inicio de la fiesta, debido a un periodo de mucho bandolerismo en Chile”, revela La Torre.

La Torre añade que otros historiadores, como Luis Castro Donoso “escribía a fines del siglo pasado que esta tradición fue ‘traída al seno de nuestra patria por los primeros conquistadores…” El historiador Marciano Barrios Valdés relata: “Con el alzamiento araucano de 1598, donde fueron derrotados los españoles, Chile se dividió en una zona de paz, ubicada al norte del río Maule, y una zona de guerra dominada por los indígenas.

Algunos mestizos dedicados al bandidaje sabían utilizar el caballo, por lo que toda comunicación terrestre se volvió insegura e incierta. “En el siglo XVII fue muy intensa la fe y también la preocupación por la salvación personal, el cumplimiento de la confesión y comunión personal se realizaba rigurosamente. Eso llevó al sacerdote a entregar la comunión a la gente enferma y anciana. Para no tener problemas, por la inseguridad de los caminos, salía acompañado por un grupo de jinetes. Ese fue el origen de la fiesta de Cuasimodo”, señala este último.

Así como el origen, explica el coordinador de Extensión Cultural Universidad de los Andes, las teorías van cambiando también sobre los adornos de la fiesta. Hoy solemos ver carretas, caballos, hombres con pañuelos y banderas de Chile y del Vaticano, pero se cuentan que estos artículos usados hoy, son un cambio de unos por otros. Por ejemplo se cuenta que los sombreros fueron cambiados por pañuelos, los palios por banderas, y los cantos por cánticos a lo divino a manera de aclamación.

Otros, sin embargo, cuentan que las banderas son las lanzas y espadas de años atrás, y que los pañuelos han ido cambiando con el tiempo, inclusive normando sobre los colores, dibujos y formas, sostiene La Torre.

Haciendo referencia al colorido, existen particularidades en cada zona donde se corre Cuasimodo. En Talagante y Melipilla por ejemplo, aún existe la tradición de esperar a los sacerdotes y cuasimodistas con vino y empanadas, señala el historiador.

Por último, en Alto Jahuel, en la comuna de Buin, la fiesta termina con algo muy inusual: “la quema de Judas”. Se trata de un muñeco de paja, inspirado en la figura de Judas Iscariote, el que llegada la noche y la totalidad de los cuasimodistas, es prendido con fuego en señal de victoria, finaliza La Torre.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

4.

No sigas informándote a medias 🔍

Accede al análisis y contexto que marca la diferenciaNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE