Por Carlos Montes

Por Carlos MontesNi Arica ni el Huáscar: la otra y desconocida herencia del salitre en el país

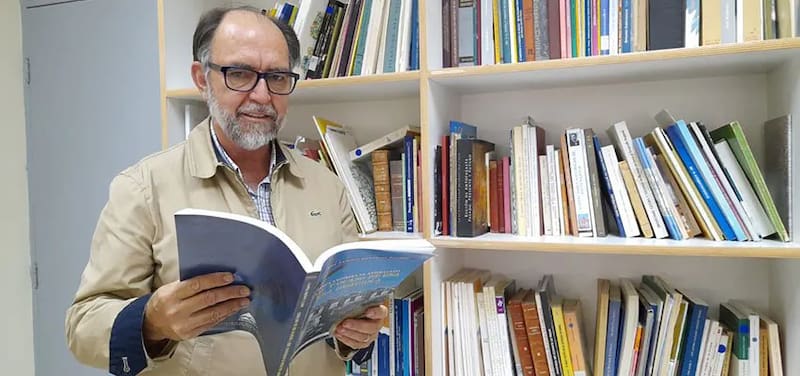

Estudio liderado por el académico de la Universidad Católica del Norte, José Antonio González, da cuenta de aspectos menos explorados de esta industria en Chile.

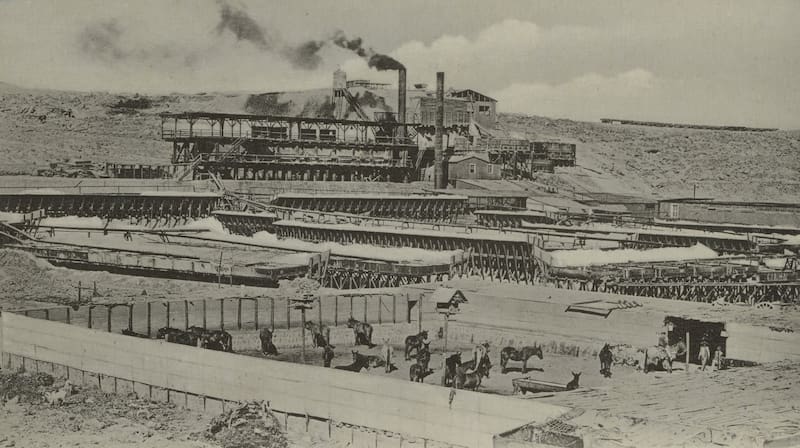

Hasta fines del siglo XIX, el desarrollo naviero en Chile aún estaba muy marcado por el uso de velero -los famosos clippers- y en menor medida, por las naves de vapor. Pero el rápido progreso de la producción salitrera obligó e impulsó la incorporación del motor diésel en este tipo de embarcaciones.

Es apenas una de las herencias tecnológicas del desarrollo de la explotación del salitre en el norte del país y una de las influencias menos estudiadas de esta industria: cómo influyó en la formación universitaria en el país y en los grandes avances ingenieriles.

Y es lo que se propuso estudiar José Antonio González, investigador y docente de la Universidad Católica del Norte.

Su investigación reveló inéditos detalles de la época del salitre en Chile. que dan cuenta de cómo esta industria impulsó el desarrollo del país.

Además de dar cuenta de aspectos sociales y culturales mas conocidos, también detalló cómo contribuyó al proceso de conectividad del desierto de Atacama, entre otros avances.

Investigación revela una inédita herencia de la época del salitre en Chile

En el estudio La formación de la ingeniería chilena y la presencia de los ingenieros europeos ante los desafíos de la industria salitrera, el académico dió cuenta de los inicios de la formación universitaria en Chile y de cómo el desierto de Atacama se convirtió en escenario de los avances ingenieriles más relevantes, implusado en gran medida con la llegada de ingenieros alemanes, británicos y franceses, quienes se convirtieron en referentes de la disciplina en las principales universidades de nuestro país.

“Se trató de un hito en la historia social y económica nacional”, dice González. Apunta a que la minería brindó formas de vida comunitarias, lugares de sociabilidad únicas, junto con conflictos y tristezas. “Una lección a tener en cuenta para la historia regional y para reconocer la contribución del norte chileno a la riqueza nacional”, señala.

El estudio encabezado por González incluso cautivó a investigadores mexicanos, concretamente a las doctoras María Cecilia Zuleta y Luz María Uhthoff López, quienes incluyeron la investigación en el libro Historias de Ingenieros en América Latina. Entre el Estado y los desafíos productivos, 1870-1980.

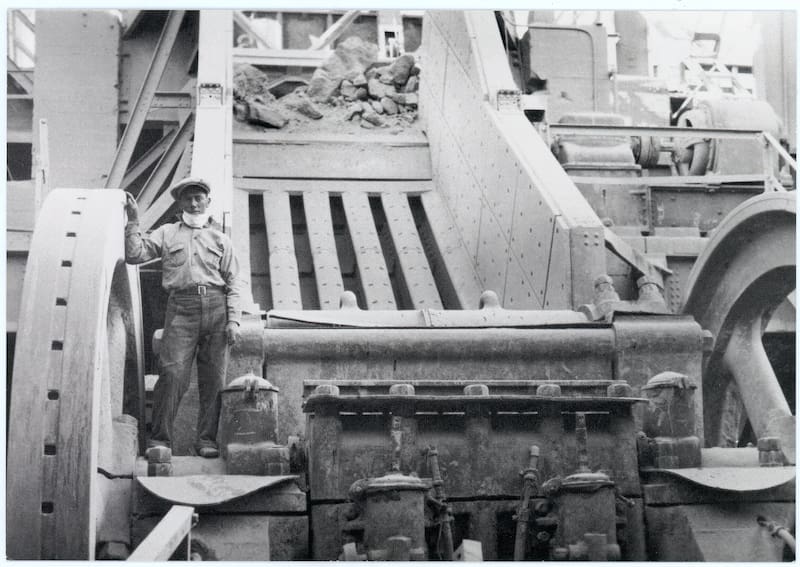

González señala que la influencia de la insdustria salitrera propició no solo el mejoramiento de faenas manuales y el reemplazo de herramientas básicas en la minería del Norte Grande, en las entonces provincias de Tarapacá y Antofagasta, si no en la incorporación en todo el país de varias innovaciones mecanizadas y la introducción de las máquinas-palas, grúas, camiones, entre otros- además de relevantes cambios en el uso de la energía.

Gonzalez ejemplifica que en 1926 se reemplazó el sistema Shanks, un rudimentario procedimiento de extracción de salitre, por el sistema Guggenheim, tras la construcción de la oficina de María Elena.

La industria salitrera, explica el académico, además impulsó la primera ley social en el país en 1906 y otro gran paquete de leyes relativas en 1924.

“Hubo una ampliación de la noción de bienestar social a los obreros y empleados, mejoramiento de los espacios recreativos, movilidad social interna y creación de sindicatos”, dice González.

La investigación del académico-investigador de la Escuela de Derecho de Antofagasta, fue documentada con fuentes primarias de los orígenes de la disciplina ingenieril y sus diversas ramas en la Universidad de Chile, y posteriormente, en lo realizado por la Universidad Católica.

Entre esas fuentes figuran los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, los Anales de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Chile y los Anales de la Universidad de Chile, entre otras.

Además de documentales y los diversos prontuarios de extranjería del Servicio del Registro Civil, que están depositado en los Archivos Históricos de la Universidad Católica del Norte.

González establece que el ingreso de Chile en la primera globalización del liberalismo, aproximdamente entre 1870 y 1920, “tuvo un impacto relevante en el Norte Grande”.

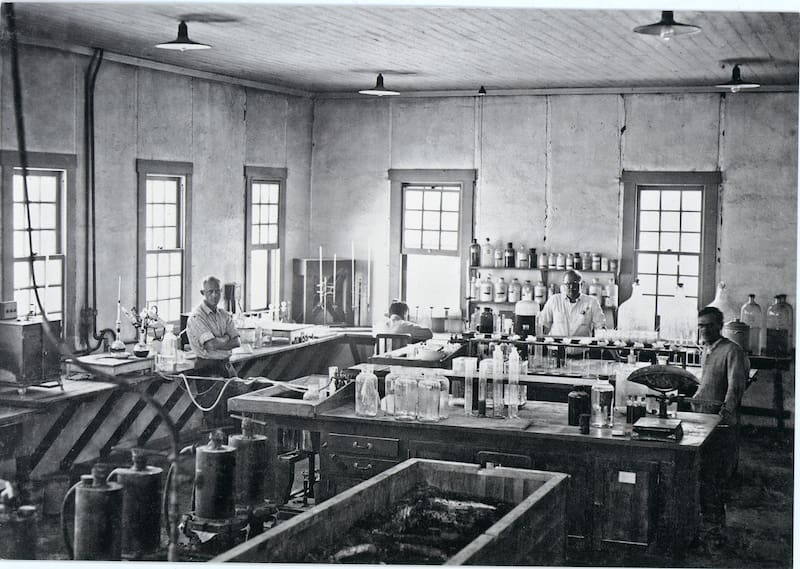

Explica que la industria del salitre se tradujo en un rápido desarrollo de la enseñanza de ingeniería en Chile, especialmente en la ingeniería minera y metalúrgica, teniendo por referentes a las principales facultades de tales disciplinas en el mundo. Bajo el impulso de los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, los principales ingenieros conocedores del salitre debatieron las asignaturas que debían incorporarse en los planes de estudios, como ser las innovaciones en la época, como ser ingenieros eléctricos.

El estudio explica que los ingresos económicos del salitre acrecentaron las rentas fiscales que, en el periodo, significó impulsar una serie de obras públicas, desde caminos, puentes, ampliación de las redes ferroviarias hasta la construcción de establecimientos de enseñanza secundaria, consolidando además el impulso de las ingenierías a nivel nacional.

Investigación revela inéditos detalles de la época del salitre en Chile

Raúl La Torre, historiador y coordinador de Extensión Cultural Universidad de los Andes, considera que el desarrollo del salitre en Chile fue tremendamente significativo en lo económico y a nivel social. La industria del salitre significó para Chile el inicio de un proceso de industrialización importante que impactó positivamente en la economía en los siglos XIX y XX. Esto se vio evidenciado en la construcción de infraestructura directa en la zona del mineral, como el desarrollo de autopistas, ferrocarriles, espacios urbanos, entre otros.

La Torres señala que para ese entonces, Chile era eminentemente agrario, pero se transformó en una potencia industrial, y aunque fue de un solo mineral, “cimentó las bases de lo que años después sería la extracción y exportación del cobre”.

“Sin embargo, hubo de lamentarse que el estudio sobre la industria salitrera en la formación de los ingenieros chilenos, fue escaso, un semestre; en contraste, la Escuela de Minas y Salitres de Antofagasta, abrió las posibilidades a los jóvenes nortinos con tres años de estudios y práctica en las oficinas salitreras”, añade González.

La Torre indica que en cuanto al desarrollo tecnológico, hay que entender que prácticamente se partió desde cero y de a poco se fueron implementando nuevas tecnología para el procesamiento del salitre. Además de implementar las autopistas, puertos, caminos, pueblos y ferrocarriles por donde el mineral pudiera ser exportado. Hubo, también, un desarrollo menor, pero no menos importante, de la industria local que intentó competir con grandes fabricantes extranjeros para proveer de maquinaria a los centros de extracción.

La Torre sostiene que “desde ese momento, cuando las regiones salitreras pasaron a ser parte del territorio nacional, el país que tenía un fuerte vínculo y mirada hacia el sur, entendió que tenía que atender el norte y, fruto de ello, hubo un gran impulso en cuanto a la urbanización y modernización de las regiones nortinas. A su vez, hubo un claro impacto positivo en las regiones del sur, pues se generó una gran demanda de productos agrícolas y ganaderos”.

Incluso, sostiene el autor de la investigación, el principal laboratorio salitrero no se estableció en el norte, sino en Valparaíso, donde estaba los centros administrativos de las principales empresas salitreras. “Las lecciones que deberíamos sacar del ciclo salitrero, es afianzar los estudios mineros especializados en el norte chileno, con fuerte inversión del Estado, o apoyando las iniciativas privadas acreditadas, como la Universidad Católica del Norte, cuyos orígenes -la Universidad del Norte- fue creada por ley de la República”.

“Y aportó no solo los fundamentos mineralógicos para argumentar la nacionalización del cobre, como lo reconoció el Presidente Allende, sino que fue pionera, junto con la Universidad Técnica Federico Santa María, en los estudios de la energía solar o aportar la patente del atrapanieblas a la ONU, para brindar este recurso hídrico en los países afectados por la carencia de agua”, señala.

González explica que la mayor lección es afianzar el desarrollo regional en base de los recursos naturales que posea. “Sería absurdo que existiese en Antofagasta un centro de estudios forestales. De ahí que tenemos la posibilidad de enmendar la ´maldición de los recursos naturales´ a nivel territorial, con la potencialidad del litio-ya amenazado- afianzando los estudios, inversiones, capacidades técnicas, centros de estudios, donde se halla principalmente".

Si el salitre introdujo cambios culturales- con el afianzamiento del movimiento obrero, su prensa y una conciencia de lo social a nivel nacional- el cobre introdujo la reacción por la recuperación de los recursos mineros para el país, desde distintos procesos, chilenización y nacionalización, “que ha posibilitado avanzar al país hasta el presente. El litio nos ha abierto la posibilidad de vincular un desarrollo sostenible, el medioambiente y una explotación racional. Eso es lo que aguardamos”, establece González.

La Torre señala que si bien hoy hablamos del auge y caída del salitre, no se puede dejar de lado que el proceso de industrialización vivido por Chile a partir de la adhesión de los territorios del norte cambió por completo la industria nacional, las ciudades del centro y norte -Santiago también, pues fue en la capital donde se asentaron las grandes fortunas del salitre- y tuvo un efecto importante en cuanto al desarrollo minero y posterior consolidación con la extracción del cobre.

Además de este estudio, con motivo de los 100 años de la Oficina Chacabuco en 2024, González publicó un libro titulado La Oficina Chacabuco: el coloso del sistema Shanks. Testigo y patrimonio de la historia social de Antofagasta, que ha sido distribuido desde marzo de este año.

“Precisamente, el libro encierra en este hito en el desierto de Atacama, lo que significó la industria del salitre en Antofagasta y en el país”, revela el académico.

+

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

3.

4.

¿Vas a seguir leyendo a medias?

Todo el contenido, sin restriccionesNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE