Por Carlos Montes

Por Carlos MontesJosé Antonio Abell, el ingeniero que simuló un terremoto en la Falla San Ramón

Estudio de la Universidad de los Andes analizó computacionalmente los posibles escenarios de un sismo originado en la falla geológica y su severidad.

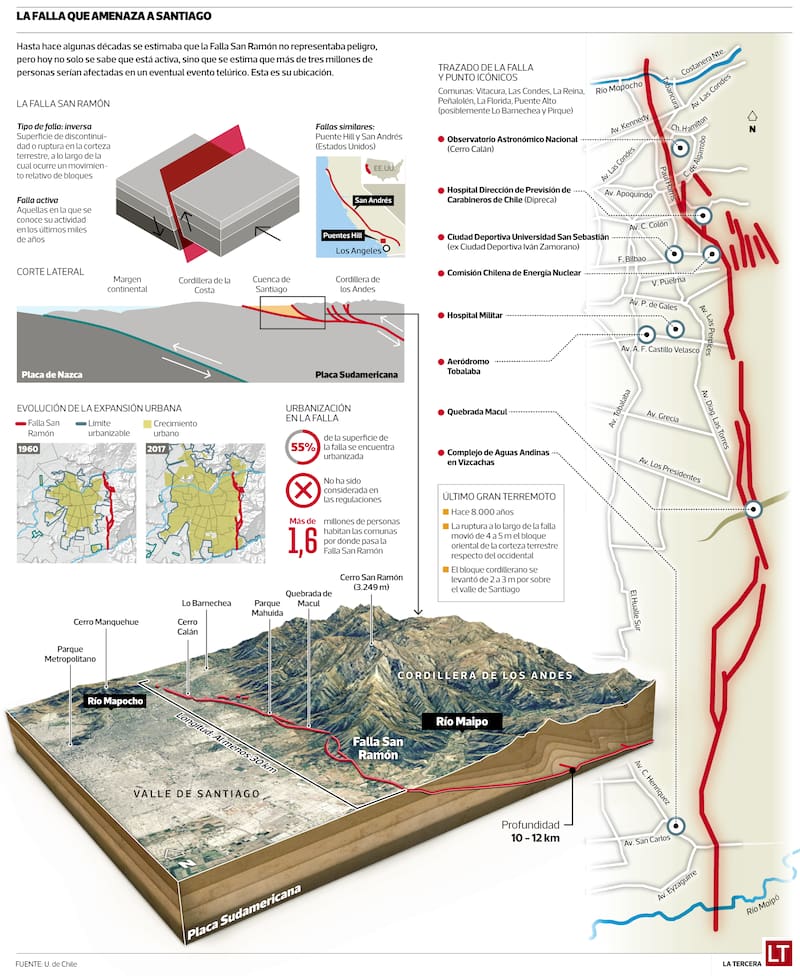

Una falla geológica inversa y activa es capaz de producir grandes terremotos, debido a que puede provocar movimientos verticales y un acortamiento de la corteza. Una de las más reconocidas a nivel global es la falla de San Andrés, en Los Ángeles, Estados Unidos, pero no es la única. También en territorio estadounidense se ubica la falla inversa de Puente Hill, que se sospecha podría ser más destructiva, y otra en Taiwán, en Asia, en el otro extremo del Océano Pacífico. Estas fallas han registrado poderosos sismos, de magnitud 7 o superior en la escala de Richter.

En Chile, la falla San Ramón (o de Ramón), situada entre 10 a12 kilómetros bajo la superficie terrestre, podría producir un evento telúrico de similares características, ya que cumple con los mismos parámetros.

Ubicada entre los ríos Mapocho y Maipo, la falla cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, aunque nuevas estimaciones afirman que se prolonga hasta Lo Barnechea y Pirque, calculándose que en su entorno viven más de 1,6 millones de habitantes, es decir, uno de cada cinco habitantes de Santiago.

José Antonio Abell, el ingeniero que simuló un terremoto en la Falla San Ramón

El problema, advierten científicos, es que en caso de producirse un terremoto, no solo afectaría a parte importante de la ciudadanía, sino que también a emblemáticas construcciones de la capital.

Hace unos 50 años ya se sabía de su existencia, pero además de estimarse que se trataba de una falla inactiva, se desconocía su distribución geográfica exacta. Hoy, los geólogos y geógrafos han podido trazar un mapa más exacto de su emplazamiento.

Un estudio de la Universidad de los Andes analizó a través de computación los posibles escenarios de un terremoto generado en la Falla San Ramón y su severidad. Aún en desarrollo, adelanta que sería un terremoto muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ya que entregaría poco tiempo de reacción.

El encargado de la investigación es José Antonio Abell, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, quien explica que el trabajo se hace a través de simulación, “y para esto tengo una serie de computadores gamers, muy poderosos, que permiten responder cuál sería el tipo de movimiento que se espera de la falla, y sus efectos sobre las estructuras”.

Sería un terremoto muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Santiago, anticipa Abell, “sería muy cercano, por lo tanto, habría poco aviso entre los primeros movimientos y que se empiece a mover fuertemente, daría poco tiempo y con una intensidad muy fuerte en las cercanías de la falla, la cual tendería a bajar rápidamente en la medida que uno se aleja. Entonces, Santiago oriente sentiría mucho más fuerte el evento de lo que lo sentiría Santiago poniente”, señala.

Y, agrega “es esperable también que el evento tendría poco duración, aunque sería de mucha fuerza. Esas características llevan a pensar que estructura más bien bajas, edificios de pocos pisos por ejemplo, serían probablemente los más afectados por este tipo de sismo. En este momento estamos trabajando, a través de simulación, la severidad del movimiento y de los daños esperables”, establece.

“La investigación también responde a la duda de qué podemos hacer para mejorar, o si es necesario mejorar, el desempeño de determinadas estructuras frente a este tipo de sismos, o si la norma chilena actual, nos cubre frente a estos terremotos”, añade Abell.

El ingeniero que simuló un terremoto en la Falla San Ramón

Los últimos grandes terremotos con ruptura en superficie de esta falla fueron hace 17.000 y hace 8.000 años. Los estudios -geológicos, sismológicos y geofísicos- de las últimas dos décadas han evidenciado que esta falla es capaz de generar terremotos de gran magnitud con ruptura en superficie a lo largo de las decenas de kilómetros en donde se ubica en el piedemonte del frente cordillerano.

Desde 1979 a la fecha el sector donde se localiza la falla ha aumentado de manera considerable su urbanización, observando además en ella infraestructura “crítica” como la presencia de hospitales.

“El impacto potencial de un terremoto en la Falla de San Ramón es un tema de gran relevancia. Según los registros geológicos, esta falla ha generado al menos dos eventos sísmicos de magnitudes entre 7,2 y 7,4, ocurridos hace unos 8 mil y 17 mil años respectivamente. No obstante, aún no existe un consenso científico sobre si volverá a producir un suceso de tal magnitud”, explica el académico.

La placa tectónica sudamericana, a la que pertenece Chile, establece Abell, “produce con frecuencia en la zona central del país sismos corticales. Estos sismos son de baja profundidad (menos de 10 km), a diferencia de los terremotos típicos de Chile que suelen originarse a cientos de kilómetros de profundidad. Un ejemplo recordado de sismo cortical es el terremoto de las Melosas del 4 de septiembre de 1958, día de elecciones presidenciales. En realidad, fueron dos terremotos que, juntos, tuvieron una magnitud cercana a 7,0″.

El problema de la Falla de San Ramón es que hasta el momento, “no disponemos de sismogramas de un evento en la falla, información clave que los ingenieros emplean para calibrar las normas de diseño sísmico. En vez de esto, se puede usar simulación para predecir los efectos de un sismo en la falla”, explica.

“La clave es que la simulación sismológica ha avanzado hasta el punto que puede, creíblemente, predecir escenarios sísmicos y sus efectos. El objetivo de la investigación es entender las posibles características de un sismo, desde el movimiento del suelo hasta su impacto en las estructuras”, revela Abell.

Las consecuencias de un terremoto en la Falla San Ramón

Las primeras ondas (ondas “P”, o primarias, de menor intensidad) llegarían breves momentos antes de las ondas S (secundarias, de mayor intensidad) con apenas unos segundos de diferencia, dejando muy poco tiempo para reaccionar.

“Los chilenos estamos acostumbrados a más diferencia de tiempo entre que los primeros movimientos del sismo y el movimiento más intenso. El movimiento fuerte del terremoto terminaría relativamente rápido, entre 20 y 40 segundos, seguido de un movimiento residual posterior debido a los “ecos” de las ondas rebotando en las variadas características geológicas de la cuenca de Santiago”, señala.

Las primeras conclusiones de la investigación sugieren que, debido a su intensidad y corta duración, en la mayoría de Santiago, los movimientos no superarían los límites establecidos por las normas antisísmicas chilenas.

“Sin embargo, en lugares cercanos a la cordillera, el movimiento potencialmente sí los superaría. En este caso las estructuras de tamaño mediano a bajo serían las más susceptibles (a diferencia de las edificaciones medianas a altas que fueron las más afectadas el 27F en2010). Aún así, la alta calidad de la ingeniería chilena garantiza que, cuando se aplican correctamente las normas, no debería haber colapsos estructurales, resguardando la vida de los ocupantes, aunque es probable que muchas edificaciones queden irrecuperables”, indica el investigador.

“Estudios sobre la posibilidad de un terremoto en la Falla de San Ramón y los que buscan cuantificar sus efectos son esenciales para la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos y la planificación de medidas de rehabilitación”, finaliza.

Lea también en Qué Pasa:

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

2.

3.

4.