Por Cristina Pérez

Por Cristina PérezPor qué tantos chilenos entre 30 y 39 años declaran sentirse solos

Estudio de la Achs-UC revela un cambio silencioso pero profundo en el bienestar emocional de un grupo clave de la población. ¿Qué está pasando con nuestras redes de apoyo? ¿Cómo está la salud mental de los chilenos?

Una nueva versión del Termómetro de la Salud Mental en Chile, elaborado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC junto a la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), iniciado al comienzo de la pandemia, y que lleva más de cuatro años monitoreando el estado de salud mental en el país, entregó los resultados de su undécima ronda, correspondiente a mayo de 2025.

La investigación —una de las pocas de carácter longitudinal en Chile— busca reportar periódicamente la situación de salud mental, evaluar su evolución en el tiempo y analizar los factores asociados a su deterioro o mejora.

Los resultados del sondeo, han sido clave para visualizar las consecuencias emocionales y psicosociales que ha dejado la pandemia y sus secuelas. Esta vez ha identificado nuevas alertas relacionadas a niveles de aislamiento y malestar emocional.

Por qué tantos chilenos entre 30 y 39 años declaran sentirse solos

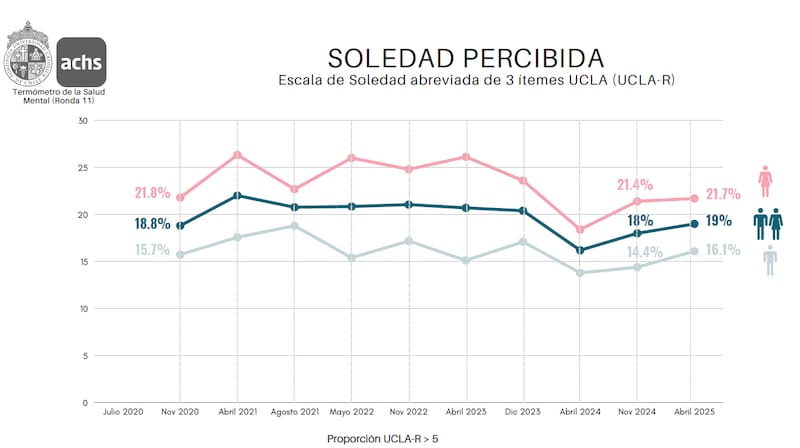

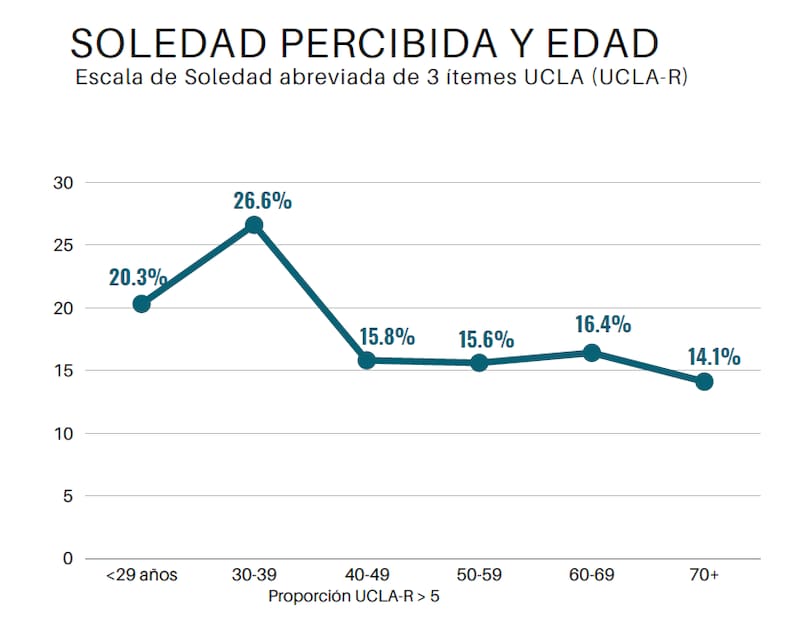

De acuerdo al estudio, un 19 % de la población chilena reporta altos niveles de soledad, cifra que sube a 21,7 % en mujeres. Pero el grupo más afectado es el de personas entre 30 y 39 años, donde un 26,6 % declara sentirse frecuentemente aislado.

Este grupo etario, que atraviesa una etapa de alta exigencia vital, enfrenta múltiples presiones: crianza activa, carga laboral, sobreendeudamiento y pérdida de redes afectivas.

“Se produce una disonancia entre el ideal de tener todo resuelto y una realidad marcada por la inseguridad”, explica Daniela Campos, investigadora del estudio, y jefa del Departamento de Riesgos Psicosociales de la Achs.

La soledad en estos adultos jóvenes también refleja una fractura del tejido social. Muchas veces, pese a estar rodeados de personas, no existen vínculos significativos. “Es una soledad relacional, en que la desconexión emocional predomina incluso en contextos laborales o familiares", añade Campos. Este fenómeno se ve intensificado por la falta de apoyo social percibido, que también aumentó.

De hecho, un 10,4 % de la población declara tener bajo apoyo social, siendo más frecuente en mujeres. La realidad urbana, el agotamiento del cuidado en mujeres y las expectativas sociales rígidas agravan el aislamiento: roles tradicionales que empujan a cumplir metas como tener hijos o casa propia antes de los 40, lo que puede derivar en frustración si no se cumplen.

El impacto es evidente en la salud mental. Mientras el 78,2 % de quienes no se sienten solos no presentan síntomas de depresión, esa cifra cae drásticamente entre quienes sí reportan soledad: un 37 % de ellos muestra signos depresivos. La soledad, más que un malestar pasajero, aparece como un marcador claro de vulnerabilidad emocional y psicosocial.

Problemas de salud mental más bajo post pandemia

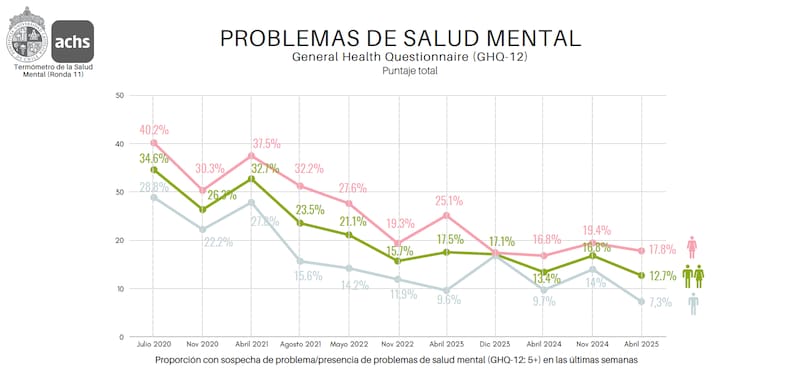

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el estudio registró una disminución significativa en los problemas de salud mental, alcanzando un 12,7 % de la población. Esta cifra representa el nivel más bajo en las once rondas realizadas desde 2020, lo que podría reflejar una adaptación progresiva de la población tras años de crisis sanitaria y social.

Según la psiquiatra Antonia Errázuriz, académica UC, e investigadora del Termómetro, este descenso se explica porque “los indicadores como el insomnio, la depresión y el malestar general se han estabilizado y son menos prevalentes que durante el peak pandémico”.

Sin embargo, advierte que esta mejoría no significa que todos los síntomas hayan desaparecido: la ansiedad, en particular, sigue afectando con fuerza a ciertos subgrupos.

Uno de estos grupos son las personas con problemas de sueño, donde un 25,8 % muestra síntomas moderados o severos de ansiedad.

“Lo que vemos es que quienes presentan mala calidad del sueño tienden a mantener niveles altos de ansiedad”, explica Errázuriz. Esta situación apunta a una vulnerabilidad persistente, más allá de la media poblacional, que requiere intervenciones focalizadas.

Otro factor de riesgo son las condiciones crónicas de salud física, que se relacionan fuertemente con el malestar psicológico. El estudio señala que el 60 % de quienes viven con una enfermedad crónica reporta problemas de salud mental, y casi un tercio de quienes sufren dolor crónico presenta síntomas depresivos moderados o severos. La salud física y mental, subraya el informe, siguen profundamente entrelazadas.

Agotamiento laboral y satisfacción

Aunque la satisfacción laboral se mantiene alta en Chile —un 77,9 % de los ocupados dice sentirse conforme con su trabajo—, los síntomas de agotamiento emocional persisten, especialmente entre las mujeres.

Esta nueva ronda muestra que un 2,3 % de las personas ocupadas presenta un nivel severo de agotamiento, cifra que sube a 3,2 % en mujeres, el doble que en hombres (1,6 %).

El contraste revela una tensión entre bienestar subjetivo y desgaste acumulado. “Aunque alguien se sienta satisfecho con su empleo, eso no significa que esté libre de agotamiento”, explica Campos.

La encuesta detectó que uno de cada cuatro trabajadores se siente exhausto al final del día, y un 14 % declara no tener energía para la familia o amigos. Esto evidencia un desequilibrio entre trabajo y recuperación.

El fenómeno se agrava en mujeres debido a la doble presencia: tareas laborales formales y responsabilidades de cuidado en el hogar.

Esta combinación, según Campos, genera una sobrecarga difícil de mitigar. “La satisfacción laboral, aunque positiva, no neutraliza el impacto del estrés crónico ni la falta de conciliación entre vida profesional y personal", advierte. Así, el agotamiento se convierte en un indicador clave de malestar psicosocial en contextos exigentes.

Problemas de sueño e insomnio

El Termómetro de la Salud Mental reveló que un 8,6 % de la población sufre insomnio moderado o severo, con una prevalencia significativamente mayor en mujeres. Este trastorno del sueño no solo afecta el descanso, sino que se asocia a síntomas depresivos en el 41,5 % de quienes lo padecen.

“Las mujeres con insomnio muestran más del doble de síntomas de ansiedad que los hombres en igual condición”.

A esta problemática se suman el sedentarismo (27,7 %) y el consumo de alcohol de riesgo (10,1 %), ambos más frecuentes en mujeres y hombres respectivamente. Estas conductas, que muchas veces emergen como formas de sobrellevar el estrés, están fuertemente correlacionadas con síntomas de depresión. Campos advierte que “aunque parezcan estrategias de afrontamiento, terminan empeorando el bienestar”.

Los datos lo respaldan: entre quienes no consumen alcohol de forma riesgosa, el 79,9 % no reporta síntomas depresivos, mientras que esa cifra cae al 19,2 % entre quienes sí lo hacen.

Asimismo, quienes tienen un estilo de vida más activo muestran menor prevalencia de síntomas de depresión que los sedentarios. El informe subraya que el cuidado del estilo de vida es clave en la prevención del malestar psicológico.

Estresores y su impacto en salud mental

La delincuencia continúa liderando como el principal factor estresor en la población chilena, afectando al 70 % de los encuestados, seguida por las proyecciones económicas (45,2 %) y el cambio climático (39,5 %).

En esta ronda, también aumentó la inquietud por el crimen organizado, lo que refleja un escenario en que el miedo a la violencia convive con la incertidumbre estructural.

Errázuriz dice que, estos factores no actúan de forma aislada: “Es difícil separar el impacto del crimen organizado de la situación económica o los cambios sociopolíticos, ya que comparten elementos que generan angustia”.

La percepción de amenaza directa —ya sea por violencia o precariedad futura— influye directamente en el malestar emocional de las personas, reforzando la necesidad de abordar los estresores desde una mirada más amplia e integrada.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.