Litio en las entrañas

Tan viejo como el universo, el metal más antiguo y frágil es hoy la quimera del almacenamiento energético y acaso el sustrato invisible de los conflictos sociales que sacuden a Bolivia y Chile.

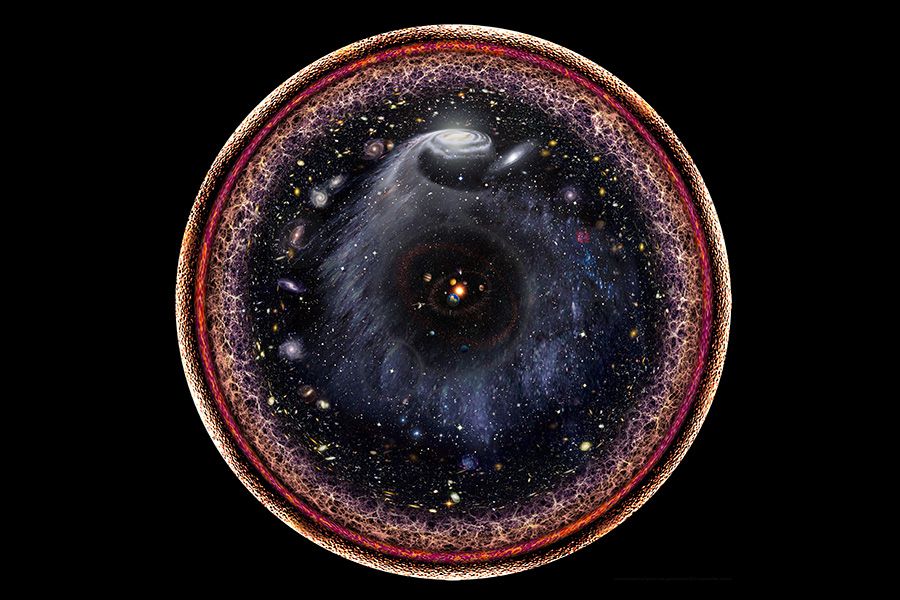

Apenas habían transcurrido cinco minutos. La temperatura rondaba los mil millones de grados y el universo era un amasijo caliente de partículas elementales y luz que no podía ejercer de sí misma, incapaz de abrirse paso a través del caldo primordial. Por cada mil millones de protones había un núcleo de litio, el elemento metálico más antiguo y el más pesado de ese universo naciente: tres protones y tres o cuatro neutrones confortablemente unidos.

El litio tiene tres electrones. Dos completan la primera capa de cebolla que son los orbitales atómicos. El tercero, solitario en la segunda, no encuentra mayores razones para aferrarse al núcleo; el costo energético de su extracción es mínimo. Para colmo, aunque su núcleo es estable, la ligadura entre sus protones y neutrones es pequeña. El litio es un elemento trágico: como si le avergonzara ser el primer metal y tener la fortuna de ser estable, ofrece dócil sus partes para convertirse en otra cosa. Ésta es la razón por la que, en un universo que favorece la abundancia de lo simple, el litio es un elemento relativamente escaso; representa el 0,002% de la corteza terrestre.

El descubrimiento del litio fue tardío, cuando ya se conocían casi 50 elementos de la (aun inexistente) tabla periódica. Su presencia en una mina de la isla sueca de Utö fue identificada en 1817 por Johan August Arfwedson, tatarabuelo del premio Nobel de química Tomas Lindahl. Sus propiedades químicas eran similares a las del sodio y el potasio. Dado que, a diferencia de estos, el litio fue encontrado en una roca, fue nombrado de tal guisa: «lithos», en griego, es piedra.

Poco antes de este descubrimiento tuvo lugar otro que acabaría cruzando caminos un siglo y medio más tarde, porque así de caprichosos son los senderos de la exploración científica. En 1780, Luigi Galvani diseccionaba una rana sujeta de un gancho de latón cuando introdujo el escalpelo en una de sus patas y ésta se contrajo. Lo llamó «electricidad animal» contra la opinión de Allesandro Volta, quien creía que la clave estaba en tener dos metales en contacto a través de un material húmedo. Tras numerosos intentos, en efecto, Volta acabó inventando la primera batería: una sucesión de discos intercalados de cobre y cinc separados por un fieltro empapado en salmuera. Su invento permitió el florecimiento del electromagnetismo en el siglo XIX.

Si bien la pila voltaica fue evolucionando, el principio fue siempre el mismo: dos metales diferentes, uno de ellos deseoso de entregar electrones y el otro ávido por recibirlos, embebidos en una solución que permite la disolución de los iones formados en el intercambio electrónico y cuya acumulación atentaría contra su funcionamiento. Hasta hace un siglo la mayoría de los vehículos se alimentaba con estas baterías. La aparición del económico Ford T, que funcionaba con gasolina, fue el inicio del declive de estos coches que desaparecieron del mapa a mediados de la década del cuarenta. El peso y tamaño de las baterías, debido a los materiales utilizados y su reducida capacidad de almacenamiento, terminaron siendo un lastre.

La solución ideal era utilizar el más liviano de los metales que, para colmo, tiene la mayor tendencia a perder electrones; darle al litio el lugar preponderante que se le reservaba desde el nacimiento del universo. Las dificultades tecnológicas fueron enormes. El litio es muy reactivo y, con facilidad, explosivo. John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino acaban de pasar unos días en Estocolmo por haber resuelto esas trabas: recibieron el Nobel de Química.

Las baterías de litio fueron una revolución tecnológica. Sin ellas no serían posibles los dispositivos móviles que inundan nuestras vidas. Acaso sea el litio el elemento con mayor impacto sobre la humanidad en relación a su abundancia. Su fragilidad sería razón suficiente para que ya hubiese desaparecido toda traza de su existencia, si no fuera porque es generado en el espacio por el choque violento de núcleos de carbono, oxígeno o nitrógeno con los omnipresentes protones. También se genera en el interior de estrellas pequeñas, aunque en menor proporción.

Más temprano que tarde, por escasez de combustibles fósiles o por urgencias ambientales, los coches volverán a ser eléctricos y el litio valdrá su peso en oro. Quiso el destino que, al forjarse nuestro planeta a partir de toneladas de polvo cósmico, se formaran grumos especialmente abundantes de litio en lo que más tarde se conocería como Bolivia y Chile. Quiso, además, que estos quedaran casi a flor de piel, envueltos en la salmuera de los salares de Atacama y Uyuni. Los caprichos del azar quisieron que quienes habitan esas tierras se encontraran viviendo sobre un suelo metálico que habría de despertar la codicia de otros humanos, nacidos sobre otros suelos, o la de yernos de dictadores de infausto recuerdo nacidos en el propio.

Agitan las calles de Bolivia y Chile conflictos populares de difícil diagnóstico. Una primera exploración clínica arroja, sin embargo, un síntoma que debe ser atendido: ambos padecen de litio en las entrañas.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.